HISTOIRE

L’IMPRIMERIE CLANDESTINE DES FTPF DU LOT

Dans un petit chemin forestier des environs de Latronquière un monstre ruisselant de soleil avance lentement. C’est un gros camion des FTPF chargé d’un pesant matériel d’imprimerie : massicot, pédale, moteur électrique, cases, stock de papier, boites d’encre.

Arrivé au hameau de Malbouyssou, dont les maisons se cachent au milieu des bois, il s’arrête devant une masure entourée par des ronces. On pousse une porte branlante ; le plancher aux poutres écartées, laisse entrevoir la cave, c’est pourtant là qu’il va falloir installer les machines.

Tout est bientôt en place. Dans la pénombre de la première salle le massicot et la pédale luisent. La seconde salle est occupée par les rames de papier blanc, rose, vert, jaune, bleu, orange. De grandes feuilles tricolores, format colombier, attendent les caractères gras qui annonceront bientôt les manifestations du 14 juillet, puis, plus tard, la libération du département et la libération de Paris, lorsque le peuple de la capitale aura chassé, quelques semaines plus tard, le boche pris au piège.

Avec tout ce matériel, le lieutenant Marcenac, dit Walter, avait amené Lucien, ouvrier typographe de Figeac, qui, abandonnant sa femme et ses deux enfants, venait se battre au Maquis sans mitraillette et sans grenade, mais avec ses armes : les petits caractères de plomb. Désormais, au travail !

Des journaux seront bientôt envoyés dans toutes les formations F.T.P.F. de la région du Lot. Des tracts rédigés par Roland, jeune étudiant alsacien israélite, licencié en allemand, seront lancés devant les troupes de la Wehrmacht. Michel, chef militaire du P.C. régional, en écrit pour ses camarades russes encore détenus par les officiers d’Hitler.

Bien des fois, les textes sont apportés dans la nuit ; Lucien se lève en hâte, une bougie éclaire les cases, et peu à peu, les caractères, les phrases, se forment, les articles sont composés. Alors Carmen, qui, poursuivie par la Gestapo, a été obligée de quitter son service d’agent de liaison, va les imprimer. Le moteur électrique est mis en marche, et, dans l’ombre, le bruit régulier de la pédale reprend sa complainte.

Le jour, il faut faire attention. Une colonne ennemie peut circuler sur la route voisine, le ronronnement des machines pourrait lui donner l’éveil. Qu’adviendrait-il alors des granges, du bétail et des récoltes des fermes environnantes ? Qu’adviendrait-il surtout des braves paysans : Sainte-Marie, maire de la Bastide-du-Haut-Mont, résistant de la première heure, hôte des premiers Maquis, Bousquet, ancien combattant, mutilé en 1917 sur le front de l’Aisne, qui ont recueilli les imprimeurs ? Car la guerre n’est pas terminée dans la région. Pendant la dernière semaine de juillet, l’alerte est donnée dans tous les secteurs. Les troupes nazies veulent remonter vers le Nord et le long des routes les détachements des F.F.I. se mettent en embuscade. La Gammon, grenade antichar, est légère dans la main du Franc-Tireur.

Malgré la guerre, qui, tous les jours détruit les villages, incendie des fermes, frappe des camarades au combat en plein front, le premier numéro du Partisan, édité sur les presses clandestines de l’Imprimerie F.T.P.F. de la région du Quercy, paraît à l’occasion du 14 juillet. Il apporte au Maquisard des échos de la Révolution française et des manifestations de notre fête nationale, commémorée malgré la présence des occupants, à Figeac la ville aux 800 déportés, à Gourdon en deuil où l’on pleure encore les otages assassinés par les nazis, à Bagnac et à Saint-Céré, à Payrac et à Souillac, à Martel, à Bretenoux. Le Maquisard du nord a ainsi des nouvelles du secteur sud : ses camarades des environs de Cahors ont célébré militairement ce 14 juillet d’espoir qui est encore un 14 juillet de guerre, ils ont détruit des routes autour de Cahors, ils ont attaqué le boche.

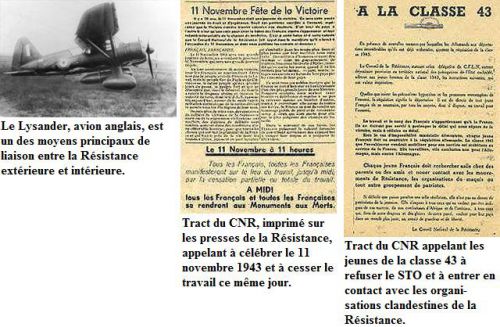

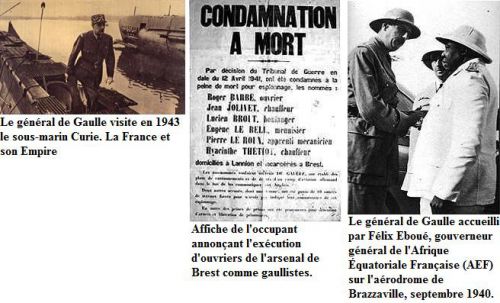

Quelques titres de la presse clandestine.

Le Front National, installé à la Source Salmière, puis dans Alvignac même, fait aussi paraître son journal clandestin La Liberté. Les troupes allemandes sont toujours à Cahors. Des convois traversent Figeac, Saint-Céré, Gourdon, Souillac, des avions à croix gammée survolent encore la campagne, mais la parole des vrais Français atteint ceux qui espèrent, ranime la confiance de ceux qui luttent, renforce encore celle des meilleurs ; le message du Général de Gaulle est diffusé aux habitants des communes libérées du Lot. On leur explique le rôle des Comités locaux de Libération, expression populaire du Gouvernement provisoire de la République ; il définit les tâches essentielles du Front National ; on leur transmet les résultats pratiques des décisions prises par le Comité départemental de la Libération au sujet du ravitaillement et des réquisitions. On leur annonce que le 20 août sera une grande journée de solidarité patriotique.

Enfin, c’est Jean Lurçat, dit Jean Bruyères, directeur de la Presse, qui traverse rapidement la route Nationale 20 où les Allemands passent toujours. Il va à Gourdon faire imprimer Les Etoiles, organe du Comité national des intellectuels, qui, plus que jamais, sont au service du peuple en armes. Ce journal, s’adresse plus spécialement aux étudiants, aux instituteurs, aux professeurs, aux artistes F.T.P.F., à tous les intellectuels résistants. J’ai vu Jean Lurçat, cahoté sur le porte-bagages d’une motocyclette ; j’ai vu le mécano, la mitraillette en bandoulière, conduire l’artiste qui portait à l’imprimerie des F.T.P.F. des œuvres d’Éluard, d’Aragon, de Moussinac, de Vercors. Le peuple français est en armes, tout le monde dans le circuit.

Le 4 octobre 1943 fut distribué le premier journal clandestin de la résistance du Lot : Le Lot résistant.

Dès que les tirages sont terminés, une voiture va chercher les exemplaires du Partisan et de La Liberté au Malbouyssou, puis les emporte au Château de l’Alzac, où est installé le P.C. régional depuis plus d’un mois. De là, l’équipe des agents de liaison motocyclistes, les Moutards, comme les appelle Michel, va les répandre au secteur A, chez Coujoux, installé à Gluges, chez Emmanuel (mort pour la France en allant libérer Toulouse), commandant le secteur B, établi à la Gineste. Des P.C. de secteur les journaux sont répartis dans les bataillons, les compagnies et les sections. Chaque Franc-Tireur aura son journal. Les Libertés sont déposées chez le Responsable du F.N., les paysans et les artisans des campagnes, les intellectuels et les ouvriers des petites villes déjà libérées ne sont pas oubliés. Tous les Français résistants reçoivent des informations exactes sur la situation et des mots d’ordre pour continuer la lutte jusqu’à la libération totale.

En effet, totalement isolés dans les bois, menant la vie des traqueurs ou des pionniers de quelque Far-West disparu, en état d’alerte perpétuelle, les chars allemands rôdant encore sur les routes, les jeunes combattants de la Liberté sont bien informés. Car ce n’est pas un torchon de Vichy qui, se glissant dans les taillis, vient leur raconter des histoires et des mensonges, c'est un journal, une petite feuille au format très réduit.

Certes, mais un journal créé pour eux, écrit par des camarades de combat, imprimé dans une chaumière délabrée qu’ils protègent. Tous les mots du Partisan, de La Liberté et des Etoiles, sont des mitraillettes, des fusils et des grenades. Tous les mots des journaux clandestins sont des armes dans la tête et dans le cœur de celui qui, chaque matin, à son réveil, chante face au soleil levant : Je suis vainqueur !

L’imprimerie de la Résistance

Il faut encore évoquer les services annexes que le temps nous permit de mettre sur pied. Ainsi se posa très tôt le problème d'une imprimerie du maquis. Nous avions longtemps travaillé grâce aux seules machines à écrire, le tirage stencil nous permettant de multiplier les instructions. Puis, un jour, la nécessité de disposer d'un journal de liaison rendit impérative l'installation d'une imprimerie à nous. Comment faire ?

Nous avions appris à prendre les choses là où elles étaient. Il fut décidé de déménager une imprimerie. On en choisit une à Figeac et je chargeai Jean Marcenac (capitaine Walter) de régler l'affaire.

L'imprimerie clandestine installée chez Monsieur Sainte-Marie, maire de Labastide du Haut-Mont.

Deux camions, une voiture légère, des gars résolus et bien équipés : Marcenac réussit sans trop de peine à monter son coup et le matériel nécessaire atterrit un beau matin dans une ferme écartée de Labastide-du-Haut-Mont, chez le maire Sainte-Marie.

Le problème n'était pas résolu pour autant : manquait encore le technicien qui ferait tourner la machine. Nous n'avions d'autre choix que de capturer l'imprimeur. Marcenac partit à nouveau en mission et ramena donc le bonhomme qui devint l'imprimeur clandestin du maquis, en quelque sorte un résistant contraint et forcé comme il y en eut pas mal. Nous fîmes courir le bruit, afin d'éviter les représailles, que le maquis avait emmené de force le malheureux.

On n'eut plus désormais qu'à fournir de la copie à ce nouveau « collaborateur » bénévole. Nous ne manquions pas de matière, entre nos informations propres et la littérature du Front national, et c'est ainsi que s'imprimèrent dans le Lot, Aragon et Jean Lurçat, Éluard et Vercors, et tant d'autres poètes de la nuit. Ainsi fut fondé le journal Le Partisan qui fut, en même temps qu'un organe de liaison, un organe de propagande. Les premiers numéros du Partisan étaient ronéotypés sur une seule face, puis ils le furent recto-verso en 21 x 27 avant d'être imprimés.

A la Libération, on ramena l'imprimerie à Figeac, puis quelque temps après on fit imprimer le journal sur les presses de Cahors.

Plus au nord, dans les forêts du Ségala, non loin de Latronquière, le lieutenant Marcenac des FTP dirige une imprimerie du maquis de juin à août 44, aidé par le peintre cartonnier d'Aubusson, Jean Lurçat. Il emploie des typographes professionnels de Figeac. Un jeune étudiant juif d'alsace traduits les tracts FTP en allemand et les dépose sur les routes fréquentées par la Wehrmacht. Pour le premier numéro de Partisan, publié le 14 juillet 1944, Lurçat apporte des œuvres d'Éluard, d'Aragon et de Vercors à composer à l'imprimerie des bois. En octobre 1944 Les Etoiles du Quercy déclare devoir son origine à cette presse du maquis et souligne le rôle local du texte imprimé dans la transmission des ordres de commandement des FTP aux maquis du Ségala : Totalement isolés dans les bois, et menant une vie de pionniers traqueurs dans une saga du Far West, les jeunes combattants de la liberté sont en permanence tenus informés par la presse.

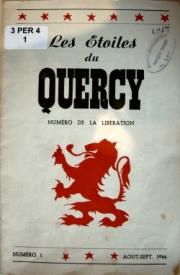

Les Etoiles du Quercy, est une revue fondée à Cahors (7 rue de la Préfecture, puis 12 rue Wilson) par Jean Lurçat, le commandant Rémy (1) et Jean Agamemnon, et dont le premier numéro porte la date d'août-septembre 1944 et a pour titre Numéro de la Libération. Cette revue n'est pas en soi totalement nouvelle, puisqu'elle fait suite à Quercy, revue autorisée par Vichy, ayant paru entre décembre 1941 et octobre/novembre 1943, et qui saluait ouvertement le Maréchal. Son ancien rédacteur, Joseph Maureille, semble néanmoins proche du groupe formé par Jean Lurçat, puisqu'il devient secrétaire de rédaction de la nouvelle revue. Cette revue, se présente comme une tribune dans laquelle s'expriment des écrivains d'origine quercynoises ou liés au Quercy par le combat soutenu sur son sol. Les collaborateurs à la revue sont des résistants actifs, ou qui ont lutté, travaillé, effectué des missions dans le département du Lot, et qui peuvent donc aujourd'hui porter la parole de pays. Par ailleurs, la revue est placée sous le patronage d'honneur comporte les noms de martyrs de l'action résistante : Jacques Decour, Saint-Pol Roux, Georges Politzer, Max Jacob, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Jaubert, Hoogh.

Cette revue ne paraitra cependant que trois fois, avant de disparaitre en janvier 1945.

Le premier numéro se consacre à la Libération, avec des articles de Jean Cassou, Léon Moussinac, André Chamson, René Huyghe, Jean Marcenac et des contributions signées Paul Éluard ou Aragon. Le second numéro d'octobre 1944, présente entre-autres, un portrait d'Antoine de Saint-Exupéry par René Kerdyk, une étude de Jean Lurçat sur les intellectuels dans le Quercy, un témoignage de Pierre Mazars sur Cahors libéré, un article de Noël Baillif sur l'imprimerie clandestine des FTPF du Lot (Article reproduit ci-dessus). Le troisième et dernier numéro, paru début 45, présente une lettre inédite de Marcel Proust, des contributions dont certaines déjà publiées dans la clandestinité, de Charles Vitrac, Paul Éluard, Jean Paulhan, Jean Lurçat, Maurice Fombeure, Jean Marcenac, Tristan Tzara, Léon Moussinac, Luc d'Estang, Pierre Mazars, etc.

JEAN LURCAT RÉSISTANT LOTOIS

Jean Lurçat,

Simone Lurçat (née Selves), épouse de Jean Lurçat, a raconté le travail et l’œuvre de celui dont elle partagea la vie à partir de 1944. Son ambition pour l’art de la tapisserie, son rapport aux autres, son goût du travail collectif. Elle évoque sa rencontre avec lui, dans le Lot, au cœur du maquis et les années heureuses passées à Saint-Céré où Jean Lurçat avait construit un atelier à sa dimension, dans sa propriété des Tours Saint-Laurent.

En août 1941, Jean Lurçat quitte Aubusson et, après un très bref séjour à Collioure, se réfugie dans le Lot où il s'installe à Lanzac en 1942. Rapidement associé au combat de la résistance, son engagement l'amène à changer fréquemment de lieux de résidence : le Château de Grézols à Saint-Cirq Lapopie, Lanzac, Souillac. En 1944, il est nommé membre du comité de Libération du Lot et est chargé du travail d'organisation dans le secteur Souillac Alvignac Saint-Céré Figeac. Il dirige le journal Liberté et la revue Les Etoiles du Quercy. C'est au cours des opérations clandestines qu'il rencontre sa future épouse, Simone, et découvre les Tours de Saint-Laurent. En septembre, après avoir participé à la libération de Cahors, il devient directeur des Services culturels du département.

La presse clandestine

Presse officielle national-socialiste dans la région du Rhin-Supérieur : propagande parue en dernière page de l’Oberrheinischer Heimatkalender 1943.

Pendant la nuit de l'oppression, la presse clandestine. Allocution de M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque.

A l'occasion de l'ouverture de l'exposition La Presse clandestine le 1er décembre 1945, au Foyer du Théâtre Municipal de Colmar, M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque, a prononcé une très belle allocution dont voici quelques passages exaltant l'œuvre magnifique de la presse clandestine en France pendant l'occupation.

Est-il besoin de vous rappeler ici l'époque terrible où la France, désarmée, impuissante, brimée par l'ennemi et les valets à sa solde devait assister à l'emprise toujours plus grande de l'occupant ? Mais, sûr de sa puissance, une fois encore celui-ci a manqué de sens psychologique et bientôt les Français qui avaient non pas frôlé l'abîme, mais qui y avaient été littéralement précipités sous le formidable coup de boutoir des masses germaniques, se ressaisirent, se mirent debout, et s'armèrent, les uns de mitraillettes qui leur venaient du ciel, les autres de la plume, arme non moins redoutable dans une guerre moderne. Aujourd'hui, les uns comme les autres pleurent d'innombrables camarades, morts dans l'anonymat du combat clandestin.

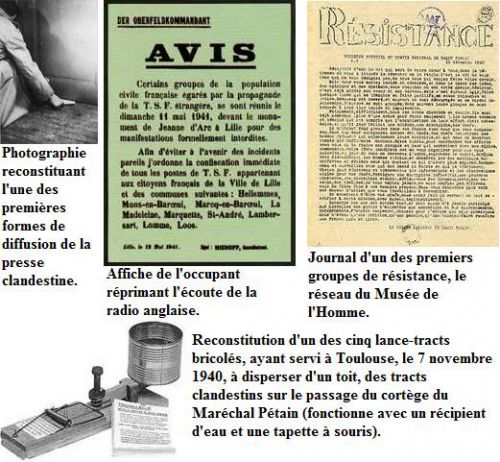

On se penchera donc avec émotion sur ces journaux d'apparence modeste, sur ces tracts, sur ces minuscules papillons, imprimés dans quelque cave obscure avec des moyens de fortune, et involontairement nos pensées vont vers ces admirables ouvriers typographes qui, privés de toutes ressources matérielles et tout simplement munis d'une presse à bras, ont trouvé le moyen de faire sortir une véritable avalanche d'imprimés clandestins. On ne trouvera pas moins étonnants ces pauvres feuillets hectographies, ou tirés à la ronéo, ces journaux tapés à la machine, ou encore ce splendide album, exemplaires numérotés et tirés sur papier de luxe, qu'éditèrent les peintres français, quelque part en France, au 48e mois de l'occupation allemande.

Quelle vitalité, quelle force, quelle révolte aussi dans tous ces papiers ! Et puis, n'est-t-il pas émouvant de constater la persévérance, l'acharnement, la farouche énergie de ces lutteurs, comme aussi la haute portée morale de leurs écrits ? La souriante malice de chez-nous ne perd pas ses droits et les flèches acérées décochées à l'adresse de l'envahisseur sont innombrables. Il faut lire ces journaux ; il faut lire ces tracts, il faut lire ces feuillets uniques de papier fragile et de nuance changeante, où s'affirme tant de courage et tant de patriotisme.

Pour l'Alsace, les émotions que nous avait apportées la presse clandestine pourraient être d'une poignante nouveauté. Mais l'Alsace, elle, n'a-t-elle pas tenté d'exprimer les sentiments qui bouillonnaient en elle et l'oppressaient si douloureusement ? L'Alsace est-elle restée à l'écart ?

Non, notre Alsace, malgré son isolement tragique, a élevé sa voix. De Strasbourg nous est venu le "Manifeste des six fusillés" et le Journal libre avec ses violentes attaques contre les maîtres de brun vêtus ; du Haut-Rhin, les tracts de Charles Murbach et de ses camarades ; de Toulouse le beau fascicule du Témoignage Chrétien réservé aux Terres françaises que sont l'Alsace et la Lorraine; de Londres, d'Alger, d'Oran, des pages poignantes qui sont autant de protestations contre l'annexion arbitraire de nos provinces. Tous ces écrits, d'éloquente manière attestent la présence de nos compatriotes partout là où l'on se battait.

Partout là où l'on se battait ! Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu terminer cette exposition sans y avoir fait figurer ceux de nos compatriotes qui s'étaient armés à la fois du fusil et de la plume pour combattre l'éternel envahisseur, j'ai parlé de la Brigade Alsace-Lorraine dont les vertus morales et guerrières ont si magnifiquement éclaté durant toute la guerre de la libération.

Les journaux et les tracts que vous verrez sont tachés de sang. Des aviateurs qui les ont lancés sont morts en service commandé. Des intellectuels, des journalistes, des propagateurs sont morts au poteau d'exécution. Pourchassés par la police, traquée par la Gestapo, leur rang accuse de nombreux martyrs. Et ce n'est pas sans un serrement de cœur que je puis songer à ce médecin bourguignon assassiné par les Allemands pour avoir été le propagandiste acharné du cahier Alsace et Lorraine, terres françaises !, ou à cet humble typographe, lui aussi fusillé dans l'aube pâle d'une matinée parisienne et dont la veuve éplorée disait à ses enfants : Pour que la France vive, il faut des héros ; soyons fiers que le Bon Dieu ait choisi notre papa.

Paroles d'une grandeur sublime ! Un pays qui appelle sienne de telles femmes, et sienne une telle jeunesse, ne peut pas mourir ; il est prédestiné pour le combat de l'amour que seul pourra nous rendre un monde vraiment plus fraternel.

L’IMPRIMERIE DE LA RÉSISTANCE

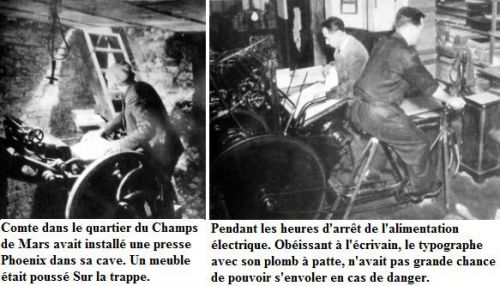

Tous les textes traitant des imprimeries clandestines ont donné la priorité aux auteurs des textes, l'imprimeur, lui, n'apparaît que très modestement. Obéissant à l'écrivain, le typographe avec son plomb à patte, n'avait pas grande chance de pouvoir s'envoler en cas de danger.

Je me souviens de Roger Lescaret dont l'atelier était situé derrière l'Institut. Arrêté après perquisitions, incarcéré quatre mois à la Santé, ensuite pendant dix mois au camp de Rouillé. Dès sa libération, il recommence à imprimer pour l'organisation militaire clandestine.

Et Comte dans le quartier du Champs de Mars qui avait installé une Phoenix dans sa cave. Un meuble était poussé sur la trappe, lui travaillait pour Témoignage chrétien.

Et encore Harambat, avec sa barbiche de vieil artisan. C'était l'image de l'innocence. Un innocent qui imprimait tranquillement pour le MLN.

Vercors, pseudonyme du graveur Jean Bruller. Contacté par Pierre de Lescure dès le début de l'Occupation, il écrivit Le Silence de la mer pour la revue La Pensée libre fondée par Jacques Decour et Georges Politzer.

Claude Oudeville, imprimeur, composa Le Silence de la mer à la main. Tirage : trois cent cinquante exemplaires.

Yvonne Desvignes, à son domicile près du Trocadéro, plia et cousu les trois cent cinquante exemplaires du Silence de la mer, tandis que Vercors en personne les colla.

Monsieur Philippe a été pour moi la lampe de poche de l'ouvreuse me guidant dans le cinéma d'épouvante de l'Occupation. Le premier jour il m'avait fait un peu peur. Bien sûr, j'avais bricolé quelques papiers pour des amis dans la difficulté, mais il me déboulait dessus, bien renseigné, et me demanda de jouer avec lui de façon moins artisanale. A la Libération, comme d'autres quittant leurs noms de station de métro, il est devenu Enrico Pontremoli. On le voit ici avec Olga, sa femme, et Philippeau confectionnant quelques papillons lithographiques destinés à être collés sur l'Affiche rouge.

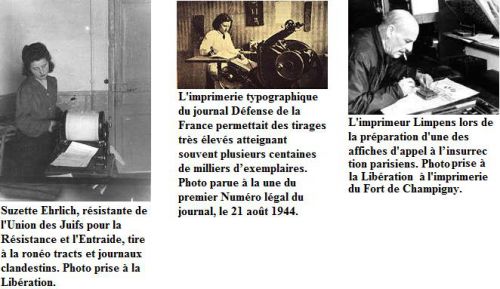

Imprimerie Défense de la France

LA PRESSE CLANDESTINE

Les imprimeurs et distributeurs de la presse clandestine ont payé un très lourd tribut à leur mission d’information d’une population soumise en permanence à la propagande vichyste et pro-allemande.

Il est essentiel, à l’époque, que la presse clandestine atteste, par sa présence, des milliers d’initiatives des réseaux et des mouvements qui couvrent le pays, et qu’elle soutienne le moral et les espoirs des Français.

Ses difficultés sont pourtant considérables. Il faut trouver, détourner le papier, matière contingentée, rare et surveillée. Il faut disposer de ronéos, d’imprimeries typographiques utilisant des plombs composés sur le marbre des journaux légaux. Des mouvements parviennent même à trouver des heures de quelques linotypes lourdes.

La distribution, aussi hasardeuse que la fabrication, se fait par les canaux les plus divers : trains, avec la complicité des cheminots, vélos puis dépôts dans les boîtes aux lettres, sous les portes, ou jets à la volée de multiples exemplaires.

Hormis un creux de la fin 1941 à la fin 1942, dû surtout à l’efficacité de la répression, le nombre des publications ne cesse de croître, pour dépasser la centaine mi-1943.

Appartement parisien transformé par Michel Bernstein en atelier de faux-papiers

Parmi les titres les plus distribués, citons : en zone sud, Combat, Libération et Franc Tireur, créés dès 1941, qui atteignent respectivement 300 000 (pour le premier) et 150 000 (pour les deux autres) exemplaires.

En zone nord, Défense de la France, qui tire courant janvier 1944 jusqu’à 400 000 exemplaires, dans les deux zones, les nombreuses publications du P.C.F. : journaux nationaux, régionaux et locaux ; diverses revues et brochures. Le tout représente en moyenne la moitié de l’ensemble des publications.

Imprimerie Défense de la France

Au total, la presse clandestine qui se développe dans les deux zones joue un rôle essentiel dans la Résistance (les Allemands ont même recours à de faux numéros afin de déconsidérer la Résistance !). À ce titre un hommage doit être rendu au souvenir d’André BOLLIER (X1938), surpris dans son imprimerie à Lyon et assassiné par la Milice en juin 1944.

LA VIE QUOTIDIENNE

Je vous pose la question : celui qui, une nuit, a ouvert sa porte au cycliste traqué, ou cette employée de mairie, providence des évadés, ou encore ce jeune couple abritant pendant une année la jeune Juive échappée à la rafle, et tant d'autres, des milliers et des milliers de ces bricoleurs de l'héroïsme ont-ils droit à l'appellation contrôlée de résistants ?

Les petites gens habitués à la vie d'atelier où tout naturellement un coup de main ne se refuse pas, n'avaient que la ruse à opposer à une force colossale. La belle affaire ! Au hasard des circonstances certains se sont trouvés embarqués dans de grandes épopées, mais restons dans le mode mineur où, remuant les souvenirs, je retrouve pêle-mêle un chauffeur des PTT, un typographe, un peintre, et un concierge.

Celui-là, chaque fois que je passe devant la porte de sa loge fermée définitivement, me revient le souvenir de son installation. Vous n'éviterez pas ma petite histoire. Je vous la raconte rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps. Vous allez voir, c'est simple comme le théâtre de Guignol.

Donc à l'aube d'un beau matin, si l'on peut dire, de 1942, le voici prenant possession du local minuscule et immédiatement se mettant en mesure d'en faire un espace fonctionnel comme une cabine de bateau. C'est qu'il lui fallait caser la cage à serins et une quantité de tiroirs pleins de tire-bouchons, d'épluche-légumes et de toutes sortes d'accessoires ménagers.

Commence alors un bricolage intensif et sonore. Les choses, parfois réglées de façon supérieure, font alors qu'apparaissent deux tractions noires à roues jaunes qui s'arrêtent devant l'immeuble. En descendent des imperméables gris-vert, des chapeaux de feutre et un nombre équivalent de sales gueules. Pour un début, c'était tout de suite le grand bain. Arrêtons-nous un moment. Il en fallait davantage pour troubler notre concierge tout neuf.

La vie l'avait habitué aux torgnoles. De la guerre de 1914-1918, il disait : (En effet, un beau KO) qui l'avait laissé sanguinolent dans la gadoue. Un vrai chiendent, il en revient. Reprend son métier de relieur-doreur, un as, un peu plus tard, 1936, élu par acclamation délégué d'atelier.

L'ordre revient donc, viré comme un malpropre - liste noire-on vous écrira-le temps d'apprendre à vivre-se retrouve emballeur - utilisation des compétences-et vient l'étape où nous le retrouvons avec son marteau. Revenons à nos chiens. Beaucoup d'appartements étaient abandonnés. De tout foutre en l'air, même pour des spécialistes, cela prend du temps. A midi, la tornade verte redescend.

L’entrée de l'hôtel Meurice occupé par les officiers allemands étaient placées deux sentinelles en armes. Quand un officier entrait ou sortait, l'un des deux robots -impossible de déceler lequel-, émettait un bruit comme une fuite d'air comprimé.

Alors les deux mécaniques se déclenchaient en une gesticulation raide qui probablement représentait les signes extérieurs de respect. Les cyclistes passant devant l'hôtel étaient tenus de mettre pied à terre. Les distraits ou les indisciplinés, rappelés à l'ordre par nos gardiens de la paix, suivant les instructions de la Wehrmacht, devaient se soumettre à une vérification d'identité.

Après le bombardement de la Chapelle, les habitants du quartier venaient chercher refuge dans les plus profondes stations de métro. Pendant quelques jours la station Lamarck-Caulaincourt a été considérée comme l'abri idéal. Dehors, les chefs d'îlots ne badinaient pas.

Dès les premiers hurlements de la sirène, tout passant était vigoureusement invité à disparaître dans les sous-sols. C'est ainsi que mon copain et la jeune fille dont il venait de faire la connaissance chez des amis communs ont été confiés à la bonne garde de messieurs Lamarck et du général Caulaincourt.

Ce soir-là, l'alerte n'en finissait pas, heureusement qu'à côté d'eux, assis sur la même marche d'escalier, un vieux Montmartrois rigolard leur a raconté ses souvenirs du Lapin Agile. Fin d'alerte. La situation devenait délicate, cette exhumation coïncidait avec l'heure du couvre-feu, donc interdiction de circuler.

Le vieux les a pris sous sa protection. Il n'allait tout de même pas laisser cette belle jeunesse dehors. D'ailleurs, il demeurait à deux pas. Comme la chose la plus naturelle du monde, il leur a donné la meilleure chambre et de façon si généreuse, si engageante, que nos deux jeunes n'ont rien osé dire. Par timidité les voici dans de beaux draps, et là tout naturellement comme il est dit dans la Bible, ils se sont connus. A l'aube, désarroi de la petite, et nobles promesses du garçon. En effet, ils se sont mariés. Hélas ! Leurs caractères ne s'accordaient pas ! Ils furent très malheureux et n'eurent pas d'enfants.

LA LIBÉRATION DE PARIS

Porteurs de paniers à bouteilles, des jeunes gens sortaient du Collège de France. La grille était ouverte, décidément ce jour-là était exceptionnel. Il suffisait de traverser la cour puis de prendre un couloir et on se trouvait dans un laboratoire de chimie au milieu duquel un professeur et quelques élèves remplissaient des bouteilles. Les opérations s'effectuaient avec un bel entrain. C'était la première fois où je voyais régner dans un labo de chimie un climat qui rappelait la préparation de fête des Beaux-arts.

Donc après un remplissage, les bouteilles soigneusement bouchées étaient roulées dans un papier d'emballage préalablement enduit de colle et saupoudré de granulés blancs. Avec une grande amabilité le professeur a tenu à me montrer l'excellence de ses mélanges.

Au centre d'essais, une arrière-cour jonchée de débris de verre, sur un mur affecté à cet usage, le professeur a lancé une bouteille emmaillotée: explosion étouffée, nuage de fumée grise et ruisseaux de feu. La clientèle pouvait ainsi juger du bon fonctionnement du produit.

Avec deux copains de rencontre chargés de casiers à bière garnis desdites bouteilles, nous avons descendu la rue Saint-Jacques jusqu'à l'hôtel Notre-Dame. Au deuxième étage, une fenêtre ouverte sur le quai Saint-Michel était un poste idéal pour le jeu de massacre.

Ce même hôtel Notre-Dame, Blaise Cendrars en avait parlé dans un de ses bouquins, pour évoquer des rencontres amoureuses. A part quelques fausses alertes, le temps pendant lequel j'y suis resté ne m'a rien laissé de comparable.

Un F.F.I. en barricade à Saint Germain août 1944. Ensuite je ne sais plus s'il s'agit d'un souvenir réel ou la trace d'un mauvais rêve. Je ne le situe pas au pied de cet hôtel mais plutôt vers le quai des Grands-Augustins.

Je veux la chasser de ma mémoire mais elle revient toujours, cette vision de la voiture brûlée avec à l'intérieur quatre fantômes carbonisés, tordus, terrifiants. Pour rien au monde je n'aurais pris cette photo, d'autres peut-être ont pu le faire.

Est-ce une divagation fiévreuse, comment savoir ?

Ceux qui découvrent aujourd'hui les images de la libération de Paris peuvent émettre quelques doutes sur l'importance stratégique que pouvait avoir la barricade de la rue des Panoyaux.

Plutôt que de pratiquer une ironie facile, il vaut mieux chercher à comprendre comment les Parisiens avaient été amenés à prendre l'initiative de s'offrir enfin quelques jours de fête. Construire une barricade c'était accomplir ensemble les gestes qui allaient exorciser les mauvais jours.

Il y avait dans l'air une explosive envie d'être heureux qui rendait bien jolies toutes les femmes faisant la chaîne pour apporter aux castors de l'insurrection les gros pavés cubiques. Avec le sac de sable estampillé DP, défense passive, le pavé reste le matériau de base, bien sûr les épluchures de bitume peuvent servir à masquer quelques intervalles.

Mais on peut leur préférer le tonneau rempli de terre qui quoique traditionnel apporte une solidité qui a fait ses preuves en d'autres temps. D'autres forteresses étaient résolument métalliques, avec camions renversés offrant la protection de leurs blindages devant lesquels le gracieux feston des grilles d'arbres alignés apportait un élément décoratif.

L'armement des combattants était aussi composite que leurs citadelles. De quelles cachettes étaient sorties toutes ces pétoires? Comment étaient arrivés là ces fusils allemands, ces grenades à manche, ces mitraillettes Sten ? Mystère.

Et même si le guerrier n'avait au poing qu'un modeste 6,35, la bande de mitrailleuse portée en baudrier le désignait invulnérable. Tout en pédalant, pédalant, de Saint-Michel à Belleville et de Ménilmontant aux Batignolles, j'ai pu constater que comme les champignons les barricades poussent toujours dans les mêmes endroits. Curieusement, le terrain de Passy ou de la plaine Monceau ne paraît pas leur convenir.

Dans ces quartiers le sol doit être complètement dépourvu de ces spores nécessaires aux éclosions spontanées. La nouvelle avait été transmise par téléphone au PC de presse improvisé dans un appartement de la rue de Richelieu. Tout en pédalant, j'imaginais le spectacle.

Un chapelet de wagons disloqués, une locomotive fumante couchée sur le côté. J'accélérais l'allure, même dans les côtes. Le rendez-vous avait été fixé dans un bistrot devenu PC du côté de la rue Sainte-Marthe il me semble. Je me souviens très bien de l'effervescence. Un des chefs m'a confié à deux volontaires qui n'étaient pas chefs. Nous avons grimpé la rue des Couronnes, glissade vers la gare de Ménilmontant. Déception, adieu la belle catastrophe ferroviaire.

Le déraillement se situait à plus de cent mètres de l'ouverture du tunnel menant aux Buttes-Chaumont. Arrivés sur place, c'était le noir bon teint, au toucher on pouvait constater que le train marchait à côté de ses rails, voilà tout.

Retour à la lumière et roue libre rue des Couronnes, vers le métro Belleville nous avons retrouvé quelques FFI baladeurs, suffisamment nombreux pour faire un groupe genre photo de noces ! Je n'y croyais pas trop à cette photo. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, avec le temps elle me plaît bien.

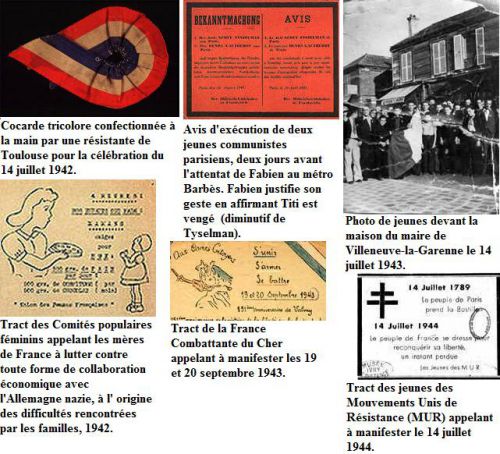

TRACTS DE LA RÉSISTANCE

1943, la Résistance atteint sa majorité

15 panneaux

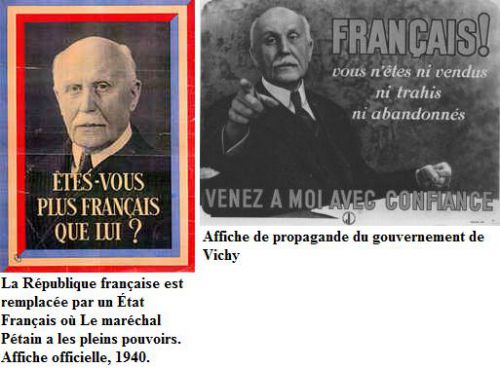

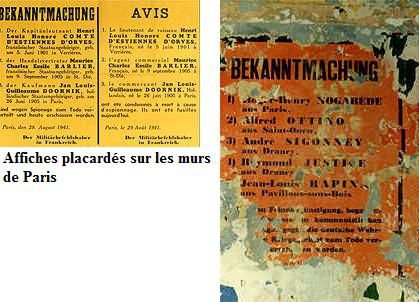

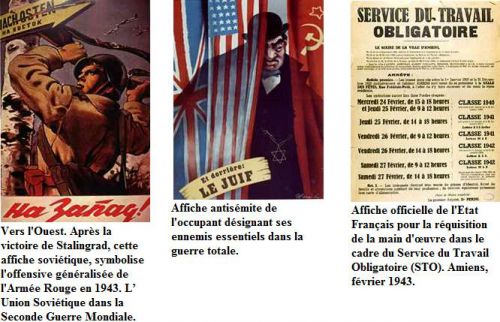

LA COMPLICITE DES COLLABORATEURS

Lorsqu’au contrôle du Danemark, l’Allemagne ajoute, en avril 1940, l’occupation de la Norvège, un ancien ministre norvégien de la défense et sympathisant nazi, Vidkun Quisling (ci-contre), prend la tête d’un gouvernement de collaboration. Son nom deviendra un symbole, puis une insulte : Quisling !

Vidkun Quisling

En Yougoslavie, la grande Croatie, en théorie indépendante, est dirigée par les Oustachi dont le chef, Ante Pavelitch, instaure un régime de terreur, surtout envers les Juifs et les Serbes.

La France a, dans l’Europe de l’Ordre Nouveau une place à part. Le 24 octobre 1940, Pétain, persuadé de la victoire de l’Allemagne, rencontre Hitler à Montoire (ci-contre) et engage la France dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne.

Entrevue de Montoire le 24 octobre 1940, entre Hitler et Pétain, à l’arrière von Ribbentrop ministre du Reich

Le maréchal fait arrêter Laval, le 13 décembre 1940, mais le retour de ce dernier (qui n’hésite pas à proclamer : (Je souhaite la victoire des Allemands) est imposé par les nazis au printemps 1942. La France, dès le début, s’engage dans une collaboration politique, économique, militaire et policière.

Les ultras de la collaboration (Jean Bichelonne, Fernand de Brinon (ci-dessous), Joseph Darnand, Louis Darquier de Pellepoix, Marcel Déat, Jacques Doriot, Philippe Henriot, Jean-Hérold Paquis, René Bousquet, Paul Touvier, pour ne citer que les principaux) sont nombreux.

Fernand de Binon

Cette collaboration va être d’autant plus efficace dans le domaine de la répression que les ennemis désignés par l’un et par l’autre sont essentiellement les mêmes, dès 1940.

Grâce aux moyens répressifs mis en place (notamment l’internement par mesure administrative, c’est-à-dire par décision du préfet et non après jugement), l’Etat français va pouvoir envoyer dans les camps d’internement, créés à cet effet, tous ceux qu’il entend mettre à l’écart de la société française.

Ainsi, à l’été 1940, retrouve-t-on, dans les camps français de la région des Pyrénées (Gurs, Argelès, Le Vernet, Noé), surtout des réfugiés politiques, à savoir des républicains espagnols (envoyés en plusieurs vagues à Mauthausen : 6784 sur 9067 y sont morts), des combattants, notamment allemands et autrichiens, des Brigades Internationales, livrés par Pétain, des communistes (dont le parti a été interdit le 26 septembre 1939).

Par la suite, l’Etat français durcit la législation déjà existante, en aggrave l’arbitraire et élargit le cercle des victimes à tous les opposants (communistes, gaullistes, résistants de tous bords) et aux Juifs (en octobre 1940, les Juifs étrangers, puis, à partir d’août 1941, l’ensemble des Juifs).

Ainsi, sans qu’aucune pression allemande ne soit nécessaire, les autorités françaises rassemblent dans les prisons ou dans les camps ceux dont l’occupant va entreprendre la destruction.

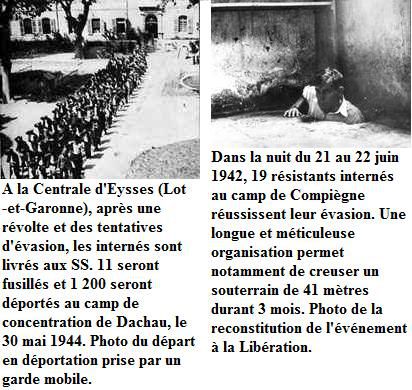

C’est le gouvernement de Vichy qui crée en août 1941 et administre, sous la haute autorité des SS, le camp de Drancy, véritable antichambre d’Auschwitz, d’où partent 67 des 79 convois de Juifs déportés. C’est de l’autre plaque tournante qu’est Compiègne que le coup d’envoi est donné avec le convoi du 27 mars 1942 (1.112 personnes déportées dont seulement 19 survivent en 1945).

Ralf du Vel’ d’Hiv’ 16 juillet 1942

De même, ce sont surtout les policiers français qui arrêtent les résistants ou qui opèrent la plupart des rafles, notamment celle du Vel’ d’Hiv’ qui, le 16 juillet 1942, voit l’arrestation à Paris et en région parisienne de près de 13.000 Juifs (hommes, femmes, enfants). Comme on le voit, l’Etat français est donc une courroie essentielle dans le mécanisme du génocide.

La déportation des Juifs dont Serge Klarsfeld a recensé, pour la période du 27 mars au 11 novembre 1942, 45 convois emmenant 41.951 personnes (notamment 4.000 enfants) s’accélèrent. A la Libération, seulement 691 hommes et 21 femmes ont survécu, mais pas un seul enfant.

La résistance, elle aussi, est concernée par la déportation qui représente un des multiples moyens utilisés par l’Etat français qui a mis en vigueur le système des otages, pour liquider les résistants jugés particulièrement dangereux.

Ainsi, les premiers convois partis de France sont des convois de représailles, constitués essentiellement de résistants comme celui qui, ci-contre, quitte le camp de Compiègne et, à partir de l’été 1941, commence l’envoi de convois importants de résistants. Ce fut le cas, notamment, du convoi des 45.000 (appelés ainsi en raison de leurs numéros de matricule).

Ce convoi des 45.000 expédie à Auschwitz, le 6 juillet 1942,1.170 hommes (essentiellement communistes et syndicalistes) dont il ne reste, à la libération, que 122 rescapés.

Dénonciation

Henri Chamberlin qui portait le surnom de Lafont

Deux auxiliaires de la Gestapo ont laissé le plus sinistre souvenir : Bonny et Lafont. Henri Chamberlin, dit Lafont ( à droite ), né en 1902, plusieurs fois condamné pour vol et abus de confiance, interdit de séjour, réussit le tour de force de monter sous un faux nom un commerce prospère et de devenir un mécène de la police, gérant du mess d'une amicale de la Préfecture de Police. Son identité est découverte en avril 1940. Écroué, libéré par la défaite, il se met au service des Allemands. Peu à peu, installé rue Lauriston, il se rend indispensable à Otto, à la Gestapo, à nombre de personnages français et allemands.

D'abord indicateur, puis chef d'équipe pour le compte de la Gestapo, il monte un groupe d'individus, en majorité criminels, escrocs, souteneurs qu'il a fait libérer de prison et s'associe en mai 1941 avec l'ex-inspecteur de police Bonny, celui que le ministre Cheron avait jadis appelé le meilleur policier de France.

L'équipe Bonny-Lafont vit graviter autour d'elle un monde étonnant de dévoyés, de désaxés, de prostituées de haut vol. Elle pratiqua le marché noir à grande échelle, le trafic d'or et de bijoux volés ou empruntés de force aux juifs. Elle procéda à de vastes pillages. Elle mena grande vie, dépensant sans compter ; elle eut autour de soi une véritable cour.

Travaillant en liaison étroite avec la Gestapo, Bonny et Lafont firent des locaux de la rue Lauriston et de la place des États-Unis de terribles lieux de souffrance. C'est Bonny qui orienta la bande vers la chasse aux résistants et aux maquisards. Ils démantelèrent le réseau Défense de la France dont faisait partie Geneviève de Gaulle, nièce du général, qu'ils arrêtèrent.

L'équipe commit des meurtres crapuleux, pratiqua le chantage aux personnes traquées, fit défiler dans ses chambres de torture des dizaines de patriotes, s'occupa de lever des mercenaires pour combattre le maquis (ainsi, la légion nord-africaine).

Grâce à la tactique qui consiste à « mouiller » les gens, à des générosités intéressées, à leur fortune, au bagout de Lafont et à la sympathie qu'il pouvait inspirer, les deux compères surent avoir des relations partout et même avec de hautes personnalités. Beaucoup, parmi elles, les fréquentaient pour en obtenir non pas forcément des faveurs alimentaires, mais des libérations d'amis. Car les truands interrompaient pillages, tortures, meurtres, pour, de temps à autre, sauver quelque inculpé, rendre des services, ce qui en fait leur assurait des tolérances ou des soutiens.

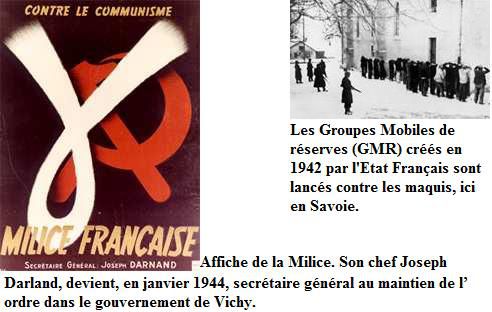

Le recrutement dans la Milice en temps d’occupation allemande

Premières exécutions

Les victimes des auxiliaires français de la Gestapo ouvrent la longue liste des tués par règlements de comptes. La police allemande confie, en effet, au M.N.A.T. (Mouvement National Anti-terroriste) les exécutions auxquelles elle répugne. Enlevés de nuit, les malheureux sont emmenés en voiture et tués d'une balle dans la nuque le long d'une route. Le lendemain, un promeneur matinal découvre un cadavre avec un écriteau sur sa poitrine : Terreur contre terreur. Ainsi sont assassinés, à Lyon, le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Basch, et son épouse. Le même scénario se répète, à quelques variantes près, dix fois, vingt fois, des centaines de fois.

La Gestapo eût-elle été aussi efficace sans le concours des agents français (indicateurs, tortionnaires, anciens maquisards retournés) qu'elle employait ? Un rapport chiffré permet de donner une réponse, hélas, sans ambiguïté.

A Saint Etienne où la police allemande s'installe en janvier 1943, comme dans tous les autres chefs-lieux de départements, ses services comptent quinze nazis et trois cents Français à la solde de la redoutable organisation. A Paris, l'importance des affaires à traiter amène la Gestapo à déléguer ses tâches à d'abominables officines telles que celle de la bande Bonny-Lafont; rue Lauriston, et celle de Masuy, l'inventeur du supplice de la baignoire, opérant avenue Henri-Martin.

A ces premières exécutions de patriotes, font écho celles de miliciens. Leur uniforme bleu orné du gamma d'argent ou d'or, les slogans des radios de Londres et d'Alger : Miliciens, futurs fusillés, les désignent d'autant plus aux coups des résistants qu'ils ont à peine de quoi se défendre. Méfiants à leur égard, les Allemands refusent en effet de les doter d'un armement régulier.

Avec le développement de la Résistance et l'imminence d'un débarquement en France, la Milice se voit renforcée. Début 1944, Joseph Darnand, secrétaire général au Maintien de l'ordre, proclame : La Milice française a supporté pendant cinq mois les coups des assassins sans riposter. La terreur s'est accrue. Nous nous sommes organisés pour la lutte, nous avons étendu notre réseau de renseignements, nous nous sommes armés. Nous poursuivrons sans faiblesse nos justes représailles. Que nos adversaires sachent qu'aucun de leurs crimes ne restera impuni, que nous frapperons les assassins et leurs complices.

Une loi, parue au Journal officiel du 20 janvier 1944, donne effectivement à Darnand autorité pour créer des cours martiales habilitées à juger les individus agissant isolément ou en groupes, arrêtés en flagrant délit d'assassinat ou de meurtre commis au moyen d'armes ou d'explosifs pour favoriser une action terroriste .

Trois membres, non magistrats, composent la cour martiale. Dans les villes où ils opèrent, on les voit descendre d'un train, au petit matin; ils prennent aussitôt le chemin de la prison où, juges anonymes, ils prononcent une sentence, la mort en général, immédiatement exécutoire. Cette parodie de justice s'exerce, la plupart du temps, à l'encontre d'une personne désignée sur une liste noire et condamnée d'avance.

Gourdins, nerfs de bœuf, ceinturons constituent la panoplie élémentaire des instruments de torture dont disposent les cours martiales qui commencent à fonctionner en février à Marseille et Toulouse, en avril à Paris. Les sévices s'exercent sans retenue aucune. Ici, lors d'une opération menée contre un maquis breton, un témoin oculaire, cité par Robert Aron, raconte :

On traîne un maquisard blessé dont l'une des jambes n'est plus qu'un amas de chairs meurtries et de sang coagulé. Son visage s'est recouvert d'un masque cadavérique : pourtant les miliciens ne semblent pas encore satisfaits et lui martèlent les reins à coups de crosse de mitraillette. Ailleurs, une file de détenus face au mur. Les miliciens font un va-et-vient continu derrière eux, décochent çà et là des coups de grenade à manche, de crosse de mitraillette ou de bottes. L'un, qui a à peine vingt ans, s'acharne sur un jeune rachitique pâle et boiteux, auquel il voudrait faire adopter une attitude verticale, mais le pauvre enfant ne peu. En d'autres circonstances, les miliciens se contentent d'un rôle subalterne de croque-morts au service des bourreaux nazis.

Sanglant prélude au débarquement

Résistants et miliciens de Vichy

Début 1944, sentant croître le danger d'un débarquement allié en France, les Allemands décident de nettoyer les maquis les plus importants afin d'éliminer toute menace sur leurs arrières. Comme leurs meilleures unités sont alignées sur le Mur de l'Atlantique ou en réserve tactique, ils décident de compenser leur faiblesse numérique en s'adjoignant des auxiliaires français. C'est, bien sûr, la Milice qui fournit l'appoint nécessaire. Ainsi participe-t-elle, avant juin 1944, à la plus grande opération d'envergure qui soit montée contre le maquis : l'attaque du plateau des Glières, en Savoie. G.M.R. et miliciens, postés aux issues, assurent le bouclage du dispositif tandis que les Allemands ratissent le plateau. L'action, commencée le 26 mars, tourne rapidement à une poursuite impitoyable des patriotes; ceux qui parviennent à s'échapper par les passages menant vers les vallées tombent parfois sous le feu des francs-gardes aux uniformes bleus.

Vengeance, hasard, un mois plus tard, une effroyable tuerie ensanglante encore la région : à Voiron, dans l'Isère, le chef de la Milice, Jourdan, a pour vis-à-vis un certain Durand qui a juré sa perte. Comme Jourdan, craintif, est toujours gardé et armé, Durand imagine de faire adhérer à la Milice locale quatre jeunes gens de confiance. Ayant endormi la méfiance de Jourdan, ceux-ci viennent régulièrement chez lui pour écouter les éditoriaux enflammés de Philippe Henriot à Radio-Paris. Le soir du 20 avril, comme à l'accoutumée, ils entrent et, brusquement, dégainent leurs armes : une balle dans la nuque pour Jourdan, une autre pour sa femme, une troisième et une quatrième pour les deux gardes du corps, une cinquième pour la grand-mère hurlante d'effroi, une sixième pour le gamin de dix ans cloué par la peur, une septième enfin pour le bébé dormant dans son berceau, voilà toute la maisonnée abattue de sang-froid.

Personnalités assassinées

L'assassinat de personnalités révèle le caractère impitoyable de ces représailles qui n'épargnent personne. Ainsi en est-il de Jean Zay, ancien ministre de l'Education nationale, condamné par Vichy à la détention perpétuelle pour désertion en 1940. Enfermé depuis cette date à la prison de Riom, il en est extrait le 20 juin 1944 par trois miliciens chargés de son transfert dans le Vaucluse. A partir du moment où la voiture emmène le malheureux, on perd sa trace. L'hypothèse la plus plausible porte à croire que se faisant passer pour des maquisards, les trois individus mettent Jean Zay en confiance. Lors d'une halte improvisée, celui-ci descend de voiture sans méfiance; tandis qu'il s'éponge le front et essuie ses lunettes, l'un des tueurs l'abat d'une longue rafale de mitraillette dans le dos.

Huit jours plus tard, Jean Zay est vengé : répondant à l'ordre du gouvernement d'Alger d'enlever Philippe Henriot ou de l'exécuter, les F.F.I. remplissent ponctuellement leur mission. Secrétaire d'État à l'Information du gouvernement de Vichy, l'homme à la voix d'or, comme on l'appelle, couche ce soir-là, 27 juin, dans les locaux du ministère. Malgré les appréhensions de sa femme, il refuse les services de son garde du corps. Pour lui, la nuit sera brève : après avoir intimidé, avec de faux papiers, un piquet de gardiens de la paix, après avoir menacé la concierge, les exécuteurs menés par un certain Morlot, un dur de vingt-deux ans, montent jusqu'à la chambre du ministre :

Milice !

Henriot s'approche. N'ouvre pas, hurle son épouse. Mais le ministre a déjà tourné la poignée. C'est alors la ruée.

C'est bien vous Philippe Henriot ? s'écrie Morlot, braquant son revolver.

C'est moi

Une première balle ne fait qu'érafler la joue. A la troisième, Henriot s'affaisse. Au même moment, une rafale laboure le ventre du ministre qui pousse un grand cri et meurt sur-le-champ.

La rage au coeur, les miliciens vont chercher, plusieurs jours, une victime expiatoire. Ils la trouveront bientôt en la personne de Georges Mandel. L'ancien chef de cabinet de Georges Clemenceau, ministre des P.T.T. en 1934, puis des Colonies en 1936, avait refusé de rejoindre Londres en juin 1940, afin de subir le sort de son pays. Détenu comme otage en Allemagne, il est livré à la France le 6 juillet 1944. Le 7, en début d'après-midi, après sa levée d'écrou de la prison de la Santé, deux voitures de miliciens viennent le chercher. Destination de principe : le château des Brosses à Vichy. Les autos prennent la direction de la Porte-d'Italie. Peu après le carrefour de l'Obélisque, en forêt de Fontainebleau, les deux véhicules s'arrêtent : Panne de carburateur, déclare l'un des miliciens.

Les passagers descendent pour se dégourdir les jambes. Mandel, accompagné d'un milicien du nom de Neroni, bavarde et s'enquiert des curiosités du massif forestier que son interlocuteur parait connaitre à merveille. Tout à coup, c'est le drame : un tueur débouche sur le sentier et tire une rafale. L'ancien ministre s'écroule, frappé de sept balles en plein thorax.

Exécutions sommaires à Guéret

Exécution d’otages à Guéret en 1944

A quatre cents kilomètres des côtes de Normandie, Guéret, serrée autour des murs de son église romane, connaît en ce matin du 7 juin 1944, au lendemain du débarquement allié, la griserie de la libération. Griserie d'autant plus intense qu'aucune portion du territoire métropolitain n'est alors définitivement arrachée à l'occupation ennemie et que cette délivrance est le fait des seules F.F.I., Forces françaises de l'intérieur.

De bonne heure, ce jour-là, des combats ont opposé les maquisards aux Allemands, retranchés dans deux hôtels, et aux miliciens, barricadés dans les locaux de la loge maçonnique. Après un bref mais vif engagement, Allemands et miliciens se rendent : aux premiers sont rendus les honneurs de la guerre, aux seconds la vie sauve est accordée. Les lois de la guerre sont observées; pour un temps seulement, car la population enthousiaste, libérée de sa peur, s'est mise à pourchasser les collaborateurs cachés chez eux.

A mort, vendu, salaud ! entend-on hurler de toutes parts. Alors commencent les premières exécutions sommaires : tandis que le combat du matin n'a fait qu'un tué dans les rangs de la Résistance, la fusillade de la haine couche à terre une dizaine de miliciens. Mais la vengeance n'a guère le temps de s'assouvir. Le 9 juin, dans un fracas de moteurs grondants, des camions bourrés de soldats de la Wehrmacht et de miliciens réoccupent la ville en force. Ces derniers organisent une rafle monstre qui conduit les Guérétois suspects à Limoges. Interrogatoires et tortures précèdent de peu les condamnations à mort dont les sentences n'ont, fort heureusement, pas le temps d'être exécutées en raison de la débâcle allemande.

La chasse aux collaborateurs

La chasse aux collaborateurs, cette femme (au centre) a été tondue à cause d’avoir collaboré avec les Allemands

Les soldats américains, les Tommies anglais regardent d'un air étonné ou scandalisé ces femmes, la tête et le sexe tondus, que l'on promène par les rues, encadrées de mitraillettes vindicatives, ces hommes qui, le cou pris dans le carcan d'un portrait du Führer, sont hués par la foule; ils assistent au sac des maisons habitées par les collabos; ils feignent de ne pas entendre le claquement des détonations annonçant, ici ou là, quelque exécution sommaire. Ils interviennent parfois, mais ce n'est pas leur rôle, c'est celui de la nouvelle administration gaulliste. Et puis, toujours à la poursuite des Allemands, leur passage dans les régions libérées est si bref.

Dans les villes, l'oppression de quatre années d'occupation, les privations endurées, la peur trouvent tout à coup leur exutoire dans l'explosion de la vindicte populaire. Château-Gontier, qui a connu, la veille même de sa libération, des heures affreuses marquées par l'exécution de sept Français (otages et résistants) fusillés dans la cour du collège à l'aube, 6 août, voit s'organiser, dès le lendemain, une active chasse aux collaborateurs. Comme le rapporte Marc Vallée :

Plusieurs ont réussi à se cacher ou à s'enfuir. Les autres sont arrêtés à leur domicile ou dans les endroits les plus divers où ils ont vainement essayé de se dissimuler. Sous la menace de mitraillettes, par les rues de la ville, ils sont emmenés et emprisonnés. D'autres, attachés et en cortège, sont conduits jusqu'au lieu de la tuerie. Là, ils sont obligés d'enlever, poignée par poignée, la terre fraîche jusqu'à ce que soient mis à jour les sept cadavres.

Ailleurs, quelques femmes ou jeunes filles dont la conduite fut légère avec les Allemands sont fort cruellement tondues à ras sur la place publique et leurs chevelures, ô dérision, accrochées à leurs portes.

Dans les villes, l'oppression de quatre années d'occupation, les privations endurées, la peur trouvent tout à coup leur exutoire dans l'explosion de la vindicte populaire. Château-Gontier, qui a connu, la veille même de sa libération, des heures affreuses marquées par l'exécution de sept Français (otages et résistants) fusillés dans la cour du collège à l'aube, 6 août, voit s'organiser, dès le lendemain, une active chasse aux collaborateurs. Comme le rapporte Marc Vallée :

Plusieurs ont réussi à se cacher ou à s'enfuir. Les autres sont arrêtés à leur domicile ou dans les endroits les plus divers où ils ont vainement essayé de se dissimuler. Sous la menace de mitraillettes, par les rues de la ville, ils sont emmenés et emprisonnés. D'autres, attachés et en cortège, sont conduits jusqu'au lieu de la tuerie. Là, ils sont obligés d'enlever, poignée par poignée, la terre fraîche jusqu'à ce que soient mis à jour les sept cadavres.

Ailleurs, quelques femmes ou jeunes filles dont la conduite fut légère avec les Allemands sont fort cruellement tondues à ras sur la place publique et leurs chevelures, ô dérision, accrochées à leurs portes.

Mais il y a aussi l'anonyme troupeau des civils innocents tués par un cruel destin : destin du châtelain jalousé, tels dans le Sud-Ouest , qui fut lardé de coups de couteau, arrosé d'essence et brûlé, ou le baron Reille-Soult, froidement tué à Montmorillon tandis que son château est pillé; et pourtant il avait fait du renseignement au profit des Anglais.

Destin de l'ancien combattant, fervent pétainiste, du médecin dévoué pour qui les partis n'existent pas, destin du chef d'entreprise payant de sa vie la mise à la disposition de l'Allemand de ses usines ou ateliers. Mais on meurt encore pour moins que cela : d'une imprudence verbale, d'un rendez-vous pris avec un collaborateur notoire, d'une rencontre fortuite avec l'occupant et pour des motifs n'ayant rien à voir avec la guerre.

Les gangsters de la Libération

Partout on dénonce : les lettres anonymes affluentes. Un exemple qui donnera le climat : dans le journal France-Libre du 26 août, il est écrit : Il appartient à chaque Français de faire lui-même la police dans son immeuble et dans son quartier et de signaler immédiatement tout suspect aux autorités constituées.

Malheur aux concierges ! Le fait de ne pas dénoncer, de cacher un homme en danger peut valoir à son auteur d'être étiqueté collabo. La France retrouve ses tricoteuses de la Révolution qui veulent voir du sang et des congénères humiliées. Elle retrouve ses « chauffeurs » qui pillent, rançonnent, torturent. Elle retrouve en certains lieux ses sans-culottes mangeurs de curés.

Dans la Guyenne et le Languedoc, des prêtres sont tués l'un d'eux, en Lot-et-Garonne, eut la langue et les yeux arrachés, puis fut pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'ensuive. Des religieuses accusées d'espionnage sont torturées.

La collaboration eut ses gangsters et ses tortionnaires. La Résistance, à son corps défendant, en sécréta aussi. Il y eut de véritables chefs de bande, des étrangers souvent, qui terrorisèrent des cantons (comme Le Coz qui fut fusillé). Ce sont eux qui, soucieux de raffinement, ont tué des hommes sous les yeux de leur famille, exécuté parfois femmes et enfants, massacré des détenus dans les prisons, fusillé des notables comme le docteur Nourrissait à Saint-Bonnet-de-Joux qui était intervenu auprès des Allemands pour sauver des otages, comme le préfet de la Lozère ou le président du tribunal de Nîmes.

Pour beaucoup, la Résistance est un paravent derrière lequel se masquent de sordides jalousies, à l'abri duquel couvent des appétits douteux : ici c'est une femme que l'on convoite, là ce sont des richesses sur lesquelles ont projette de faire main basse, ailleurs c'est un concurrent, un rival plus heureux que l'on se propose d'abattre.

La vraie Résistance s'efforça de mettre à la raison toute la lie qui s'était levée. Mais dans une telle atmosphère passionnelle, froidement désirée par les communistes et indirectement provoquée par les gaullistes qui voulaient que le peuple se lève, il était difficile que, pendant quelques mois, l'exception ne fût pas de règle.

HISTOIRE DE LA GESTAPO

Insigne des SD (Sicherheitsdienst, service de sécurité) utilisé par la Gestapo

La Gestapo, acronyme tiré de l’allemand Geheime Staatspolizei signifiant (police secrète d'État), était la police politique du Troisième Reich.

Fondée en Prusse par Hermann Göring, son pouvoir s'étendit ensuite, sous l'impulsion d'Heinrich Himmler, à l'ensemble du Reich, puis aux territoires envahis par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Intégrée au Reichssicherheitshauptamt de Reinhard Heydrich, elle fut dirigée par Heinrich Müller de 1934 à 1945. Chargée de lutter contre les opposants internes ou externes, réels ou supposés, puis contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés, elle fut synonyme de terreur et d'arbitraire en Allemagne, puis dans une grande partie de l'Europe. Elle joua un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs d'Europe, notamment via son Amt B4, dirigé par Adolf Eichmann.

Active jusqu'aux derniers jours du régime nazi, elle fut condamnée en tant qu'organisation criminelle lors du procès de Nuremberg.

Le siège de la Gestapo, Prinz-Albrecht-Strasse à Berlin

Victimes de la Gestapo à Lager Nordhausen

De l'insurrection spartakiste aux actions des corps francs, de l'assassinat de Walter Rathenau au putsch de la brasserie, la République de Weimar est marquée par une profonde instabilité et de fréquentes violences politiques, au cours desquelles s'illustre notamment la Sturmabteilung du parti nazi. L'appareil d'état allemand met en œuvre une stratégie de lutte essentiellement dirigée contre les communistes et la nazis, exécutée par la police régulière, comme en Bavière, ou par la police politique, comme en Prusse. De son côté, à l'initiative d'Heinrich Himmler, le parti nazi se dote d'un service de sécurité interne, le Sicherheitsdienst, confié à Reinhard Heydrich.

Göring et la création de la Gestapo

Adolf Hitler et Hermann Göring en 1934

Pendant des semaines, j'ai travaillé personnellement à la réorganisation pour arriver à créer, moi seul, de mon propre mouvement et de ma propre initiative, le service de la Gestapo. Cet instrument, qui inspire une profonde terreur aux ennemis de l'État, a puissamment contribué au fait qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'un danger communiste ou marxiste en Allemagne ou en Prusse.

Hermann Göring, 1934.

Lors de l'arrivée au pouvoir des nazis en janvier 1933, ceux-ci mettent en place une politique de répression suivant trois axes : l'écartement, l'internement et l'élimination des opposants politiques en dehors de tout cadre légal, menés par la SA et la SS, notamment avec l'ouverture des premiers camps de concentration ; la mise en place d'un cadre juridique permettant de donner à la répression un cadre légal ; la création d'un organe consacré à la police politique, la future Gestapo.

Député au Reichstag et membre du Landstag de Prusse depuis mai 1928, président du Reichstag en 1932, ministre sans portefeuille, commissaire à l'aviation et ministre de l'Intérieur de Prusse dans le gouvernement d'Adolf Hitler, Hermann Göring prend les rênes de la police prussienne, la plus importante d'Allemagne, le 12 février 1933, dont il entreprend immédiatement la nazification. Dans cette opération d'écartement des policiers aux sentiments républicains, il dispose d'une aide précieuse, celle de Rudolf Diels. Chef de la section politique de la police prussienne, l' Amt IA, qui avait combattu communistes et nazis avec efficacité et énergie, Diels met ses fichiers au service du nouveau pouvoir. Dès le 22 février, Göring accroît ses forces, en nommant les membres de la SA et du Stahlhelm, policiers auxiliaires.

Immédiatement après la proclamation des lois d'urgence du 28 février 1933 pour la défense du peuple et de l'état, officiellement justifiés par l'incendie du Reichstag, la police prussienne prend part, aux côtés de la SA et de la SS à la première grande rafle d'opposant organisée à Berlin dans la nuit du 28 février au 1er mars 1933. Dès ce moment, la Gestapo pouvait agir sans restriction et sans responsabilité, pratiquer l'arrestation secrète et la détention à perpétuité sans accusation, sans preuve, sans audience. Aucune juridiction ne pouvait s'y opposer, ni ordonner la mise en liberté et réclamer un nouvel examen du dossier.

Rudolf Diels

Göring est nommé ministre-président de Prusse le 5 mars 1933, tout en conservant son poste de président du Reichstag ; c'est à ce titre qu'il fait adopter, le 23 mars, lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire une loi couvrant les crimes et délits commis dans une intention patriotique, complétée, le 23 juin, par l'amnistie des condamnations prononcées contre des nazis avant la prise du pouvoir.

La Gestapo est officiellement créée le 26 avril 1933 ; elle est dirigée par Göring lui-même, avec Diels comme adjoint. Dans la foulée, la Gestapo, dont les activités sont jusqu'alors officiellement limitées à Berlin, ouvre un bureau dans chaque district prussien et met en place, dès le mois de juin, un réseau de surveillance de l'opinion publique et de délation. Elle démantèle l'organisation clandestine du parti communiste mais enquête également sur les activités de la SA, perçue par Göring comme une rivale, et dont elle fait fermer ou transférer à la SS, ses camps de concentration privés. Suite aux manœuvres de Wilhelm Frick, qui n'accepte pas que la Gestapo échappe à son autorité, Diels est révoqué en septembre 1933, pour être remplacé par Paul Hinkler, alcoolique notoire ; son mandat dure moins d'un mois, avant le retour en fonction de Diels, qui fait aussitôt arrêter son éphémère successeur. Afin d'éviter la répétition de tels soubresauts, la Gestapo est officiellement soustraite des attributions du ministère de l'Intérieur, le 30 novembre 1933 pour ne relever que du ministre-président de Prusse, c'est-à-dire, Hermann Göring.

Le 1er avril 1934, Diels est à nouveau limogé, pour être remplacé, le 20 avril, par Heinrich Himmler, Göring conservant toutefois officiellement la direction de la Gestapo.

La prise en main par la SS et l'intégration au RSHA

Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich en 1939

Pendant que Göring organise la Gestapo en Prusse, Heinrich Himmler pend petit à petit le contrôle des polices des autres états allemands : en mars 1933, il est nommé préfet de police de Munich, puis, un mois plus tard, président de la police de Bavière ; dans les mois qui suivent, il prend le contrôle des polices de Hambourg, du Mecklenburg, de Lübeck, de la Thuringe. Au printemps 1934, il dirige toutes les polices allemandes à l'exception de la Prusse. Sorti vainqueur d'une lutte pour le pouvoir qui l'oppose à Kurt Daluege, le protégé de Wilhelm Frick, Himmler unifie toutes les polices allemandes dès sa nomination à Berlin et étend le champ d'action de la Gestapo à toute l'Allemagne ; à la tête du service central de la Gestapo, il nomme son plus proche adjoint, Reinhard Heydrich, déjà responsable du SD. Heydrich prend comme adjoint à la direction de la Gestapo un ancien membre de la police criminelle de Munich sous la République de Weimar, Heinrich Müller, qui s'était notamment illustré dans la lutte contre les nazis.

Le 17 juin 1936, Himmler est nommé chef de toutes les polices allemandes (Chef der Deutschen Polizei) ; il contrôle l'Ordnungspolizei de Kurt Dalueget et la Sicherheitspolizei, qui regroupe la Gestapo et la Kriminalpolizei (KRIPO), dirigée par Arthur Nebe. La SIPO est chargée de lutter contre les ennemis de l'État : la KRIPO poursuit « les individus qui par la suite de dégénérescence physique ou morale sont séparés de la communauté populaire et qui violent, dans leur intérêt particulier, les dispositions prises pour préserver l'intérêt général, la Gestapo s'occupant des individus qui, comme mandataires des ennemis du peuple allemand national-socialiste, veulent détruire l'unité nationale et anéantir la puissance de l'État.

Le, 22 septembre 1939, la SIPO est incorporée, avec le SD, au Reichssicherheitshauptamt, placé sous la direction de Heydrich, puis de Ernst Kaltenbrunner.

Missions et pouvoirs

La Gestapo a la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l'État en danger, et de lutter contre elles, de rassembler et d'exploiter le résultat des enquêtes, d'informer le gouvernement, de tenir les autorités au courant des constations importantes pour elles et de leur fournir des impulsions.

Décret d'Hermann Göring du 10 février 1936.

L'absence de tout cadre légal, avant le décret de Göring, n'empêche pas la Gestapo d'agir dès 1933. Sur la base des décrets des 28 février 1933 et8 mars 1934, qui mettent en place la détention de protection (Schutzhaft), elle peut emprisonner ou interner en camp de concentration qui bon lui semble, sans limite de durée, sans chef d'accusation et sans procès. L'absence de tout contrôle juridictionnel sur les agissements de la Gestapo est officiellement confirmée le 10 février 1936, par une loi qui stipule notamment que « les ordres et les affaires de la police secrète ne sont pas sujets à l'examen des tribunaux administratifs », loi qui ne fait que confirmer un avis de la Cour administrative de Prusse de 1935, selon lequel une mise en détention de protection ne peut être contestée devant un tribunal.

L'organisation interne

De gauche à droite : Huber, Nebe, Himmler, Heydrich et Müller

Dirigée de 1935 à 1945 par Heinrich Müller, la Gestapo est organisée en 6 départements(eallemand Amt, au singulier), qui comportent plusieurs sections. La plus connue d'entre elles, la section B4, dirigée par Adolf Eichmann, sera le principal organisateur de l'extermination des Juifs d'Europe.

Amt A : adversaires du nazisme

Communistes, marxistes et organisations apparentées, propagande illégale ou hostile

Contre-Sabotage et mesures de sécurité générale

Réactionnaires, libéraux, légitimistes, émigrés

Service de sécurité, prévention des attentats

Amt B : églises, sectes religieuses, Juifs et francs-maçons

Catholicisme politique

Protestantisme et sectes

Autres églises et francs-maçons

Juifs

Amt C

Fichier central, gestion du personnel, surveillance des étrangers

Internements de protection

Presse et publications

Affaires du parti

Amt D : territoires occupés et travailleurs étrangers en Allemagne

Protectorat et Tchécoslovaques résidant dans le Reich

Gouvernement général et Polonais résidant dans le Reich

Ennemis de l'état étrangers

Territoires de l'Ouest : Pays-Bas, Belgique, France, Luxembourg, Alsace, Lorraine, Norvège, Danemark

Amt E : Contre-espionnage

Problèmes généraux et contre-espionnage dans les usines du Reich

Problèmes économiques généraux

Pays de l'Ouest

Pays nordiques

Pays de l'Est

Pays du Sud

Amt F

Police des frontières

Passeports

Cartes d'identité

Police des étrangers

Amt P : Relations avec les polices étrangères

Referat N (1941) : centralisation des renseignements

Le rôle de la Gestapo. L'élimination des opposants (1933-1939)

Au travers de l'appareil du parti nazi, du Gauleiter au Blockleiter, la Gestapo dispose en Allemagne, de dizaines de milliers d'oreilles et d'yeux attentifs.

Si le rôle réel de la Gestapo dans l'incendie du Reichstag est controversé, elle est bien au centre la préparation de la nuit des longs couteaux. Elle contribue à monter le dossier du faux complot de Ernst Röhm contre Adolf Hitler et à rédiger la liste des personnes à assassiner; elle participe également aux meurtres et commet notamment ceux de Herbert von Bose, de Kurt von Schleicher et de son épouse et de Erich Klausener.

Désormais indépendante, la SS peut mener à bien sa besogne. Le parti nazi étant reconnu parti unique, la Gestapo continue à traquer sans relâche les opposants politiques, en particulier les membres du KPD. De même, ceux qui n'entrent pas dans l'idéal du parti que les nazis appellent la Volksgemeinschaft (la communauté du peuple), sont rapidement repérés et interceptés. On commence alors à s'intéresser aux minorités en particulier aux Juifs. Le parti va mettre à la disposition de la Gestapo une base légale pour multiplier les arrestations : le 19 septembre 1935, sont votées les lois de Nuremberg dans lesquelles il est disposé que tout mariage entre juifs et allemands est strictement interdit. Un climat général de terreur s'est installé en Allemagne. Alors que la police apparaît lors des films de propagande comme proche du peuple, les dénonciations se multiplient. Durant l'été 1936, Himmler est nommé Chef der Deutschen Polizei (chef de toutes les polices d'Allemagne) mais c'est Heydrich, son bras droit qui la dirige véritablement. En outre, le ministère de l'Intérieur possède encore un contrôle important. Les intellectuels SS ont un rôle de plus en plus déterminant au sein de la machine nazie à partir de la fin des années 1930. Werner Best, juriste et technocrate SS, est l'un d'eux. Il assiste Heydrich à la tête de la Gestapo jusqu'en 1940. Franz Six est quant à lui le concepteur du Gegnerforschung (section de la Gestapo qui traque les ennemis du Reich) et recruté par Heydrich au sein du SD.

En 1938, suite à l'Anschluss, les dirigeants de la gauche autrichienne sont arrêtés. L'année suivante, la Gestapo établit une liste des opposants tchèques à supprimer.

La poursuite de la répression

Les oppositions grandissent contre la brutalité du régime policier. L'association de la Rose blanche, dirigée par Sophie et Hans Scholl, critique la boucherie de Stalingrad ainsi que les déportations. Dénoncés, ils sont arrêtés par la Gestapo puis décapités le 22 février 1943 près de Munich.

La police secrète traque les auditeurs des radios étrangères, dont l'usage est strictement interdit, reconnu comme un acte de trahison. Les amateurs de musique américaine (jazz et swing) sont également pourchassés puisque le régime n'autorise pas l'écoute de la musique nègre. Enfin, les mariages mixtes sont analysés au peigne fin. À Francfort, Heinrich Baab ordonne l'arrestation des Juifs mariés avec des Aryens : la ville va connaître des dizaines de milliers d'arrestations (1941-1943). Au mois d'août 1943, Himmler est nommé Reichs-und Preussischer Minister des Innern (Ministre de l'Intérieur) : il est désormais le maître incontesté du régime policier allemand.

La répression dans les territoires occupés

À L’est

Au cours de l'année 1939, les dirigeants de la Gestapo forment leurs hommes à une prochaine entrée en guerre. Müller coordonne l'opération Tannenberg qui sera un prétexte pour attaquer sans scrupule la Pologne en septembre.

Le 4 juin 1942, Heydrich décède suite à un attentat à Prague. Cet événement intensifie la violence et les arrestations. Himmler reprend provisoirement la direction du RSHA jusqu'en janvier 1943, période à laquelle Ernst Kaltenbrunner lui succède. En représailles à la mort, près de la capitale tchèque, les SS et la Gestapo rasent de la carte le village de Lidice en fusillant tous les hommes et en déportant les femmes et les enfants.

En Pologne, par exemple à Lublin, le chef de la Gestapo, Oswald Gudenlach fait assassiner des dizaines de milliers d'innocents et organise une gigantesque rafle antijuive entre le 3 et le 4 novembre 1943, plus de 43.000 personnes sont assassinées.

À L’ouest

À Paris, c'est l'Obersturmbannführer Kurt Lischka qui dirige la Gestapo à partir de l'automne 1940 en s'installant rue des Saussaies (8e arrondissement). Le président du Conseil français, Pierre Laval, se met d'accord avec les nazis pour mener efficacement l'arrestation des Juifs par la police française : au total 80 000 Juifs français sont déportés.

Siège de la Gestapo durant le seconde guerre mondiale à Nice

La déportation et l'extermination des Juifs d'Europe

Entre l'automne 1939 et le printemps 1940, Hitler veut gagner la guerre au plus vite. Il ordonne l'élimination de 70 000 personnes par les Einsatzgruppen (commandos SS) en Europe de l'Est en particulier en Ukraine et en Biélorussie. Les unités SS et la Gestapo prêtent main forte à ces unités mobiles pour exterminer les hommes en âge de combattre.

Avec la réquisition des moyens de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), c'est notamment au sein de la Gestapo dans le service IV.B.4 dirigé par Adolf Eichmann, que sont organisés tous les transports de prisonniers vers les camps de concentration. C'est également elle qui procède aux arrestations des Juifs - qui, désormais doivent porter l'étoile jaune - et des opposants politiques en Allemagne et dans les territoires conquis.

Le 31 juillet 1941, Heydrich établit un plan pour l'élimination des Juifs à grande échelle: l'opération Reinhard. L'objectif est de planifier l'extermination de 2 millions de Juifs polonais. Durant l'automne, Himmler ordonne sa mise en place. Le 20 janvier 1942, Müller est présent à la conférence de Wannsee, durant laquelle on coordonne l’Endlösung (Solution finale). Le projet est diffusé au sein de la Gestapo, auxiliaire incontournable de sa mise en place. Heydrich veut faire de ses policiers non plus les modèles de la Volksgemeinschaft, mais des policiers politique, véritables acteurs de la Solution finale.

Portrait de Jean Moulin assassiné par les Allemands en 1943

La Gestapo fonctionne sans aucun tribunal et décide elle-même des sanctions à appliquer. Elle s'est rendue célèbre, en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe occupée, par la terreur implacable qu'engendrent ses procédés. Elle incarne l'arbitraire et l'horreur des forces nazies. La Gestapo est une police des esprits, ayant des informateurs dans toutes les couches sociales de la population. Aux policiers allemands ou aux 1 500 policiers présents sur le territoire français, s'ajoutent 40 000 auxiliaires d'origines diverses, y compris le grand banditisme.

En avril 1942, Himmler obtient d'Hitler que les pouvoirs de police soient transférés des militaires au général de police SS Karl Oberg. La Gestapo peut alors appliquer à la France les méthodes employées en Allemagne et dans les autres territoires occupés. Dès le 10 juin, le pouvoir central nazi lui recommanda d'utiliser la torture lors des interrogatoires pour arracher des aveux et des informations aux prisonniers récalcitrants. C'est le cas notamment du chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie qui sera le bourreau de Jean Moulin.

Principaux agents et officiers de la Gestapo

Heinrich Baab Heinrich Himmler Franz Stangl (Gestapo autrichien)

Reinhard Heydrich Klaus Barbie Wielen maximum

Kurt Lischka Werner Best Hermann Göring

Helmut Knochen Karl Boemelburg Siegfried

Heinrich Müller Rudolf Diels Franz Six

Karl Oberg Adolf Eichmann Théo Dannecker (chef de la section IV-J)

Pierre Paoli Gerhard Flesch

Henry Oliver Rinnan Hans Bernd Gisevius

Walter Schellenberg Oswald Gudenlach

Karl Eberhard Schongarth , Herbert Kappler

Personnalités exécutées par la Gestapo

Marc Bloch, historien français

Jean Moulin, chef de la Résistance française

La Geheime Staatspolizei, créée par Hermann Goering en 1933, n’est à l’origine qu’une sous-division de la police judiciaire, issue de la police politique mise en place sous la République de Weimar. Après 1933, la Gestapo émerge très vite comme l’instrument de répression privilégié du nouveau régime : dès le 27 février 1933, deux jours après l’incendie du Reichstag, commencent les épurations. Lorsqu’en 1943 la Gestapo passe sous la direction de Himmler et de Heydrich, elle devient la police politique de l’empire SS. Sa participation à l’élimination du chef des SA, Ernst Röhm, confirme son allégeance absolue à Hitler et

renforce sa position. Elle est désormais la pièce maîtresse du système policier du Reich.

Aujourd’hui l’Allemagne nous appartient, et demain le monde entier. Suivant à la lettre ce chant nazi, la Gestapo étend à partir de 1939 son emprise à toute l’Europe. Aux ennemis du Reich identifiés dès 1933 s’ajoutent de nouvelles catégories : (bolcheviks), espions, résistants. Implantée partout, la police secrète allemande enquête, rafle, emprisonne et déporte. Sa réputation d’omnipotence et d’omniscience, relayée par la propagande, se répand sur tout le continent. Un mythe que les nombreux suiveurs, dénonciateurs et autres hommes de main, y compris les collaborateurs français, entretiendront longtemps après la fin de la guerre pour tenter d’échapper à leurs responsabilités

Au service de la terreur