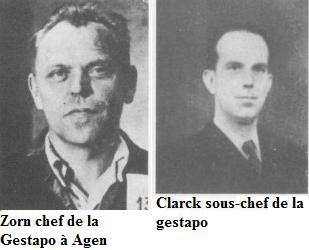

AGENTS DE LA GESTAPO À AGEN

Agents de la Gestapo en France

Chefs de la gestapo d’Agen

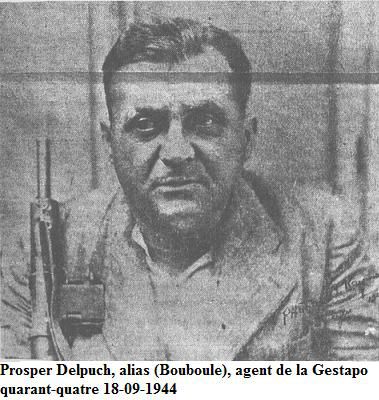

Dans un extrait d’interrogatoire, en date du 29 août 1945, par la police de Toulouse, Hanack indique qu’il s’est joint avec Klarck à l’équipe de Prosper Delpuch dit Bouboule pour aller procéder à l’arrestation de Raymond Guichard à Bon Encontre.

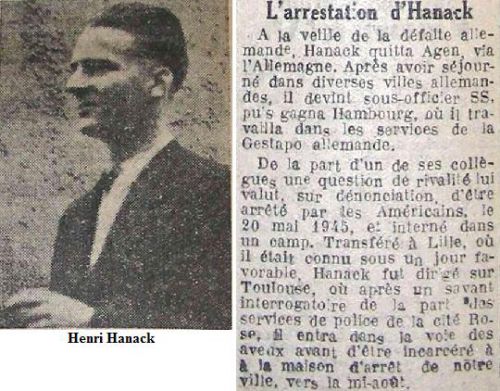

Henri HANACK le balafré

Bouboule, deux agents de la gestapo venus de Bordeaux, les miliciens Gaston et un ami de celui-ci et autres avaient préalablement arrêté Eugène Jacques.

Bouboule, Hanack, condamné à mort a été exécuté le 8 février 1946 au matin. Une seule femme était présente : Marie Gaentzler.

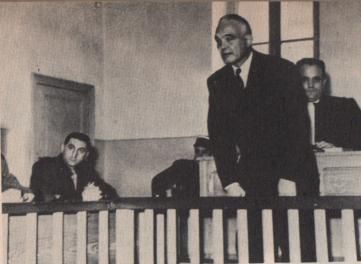

Coupre de journal relatant l'arreswtation d'Henri Hanack

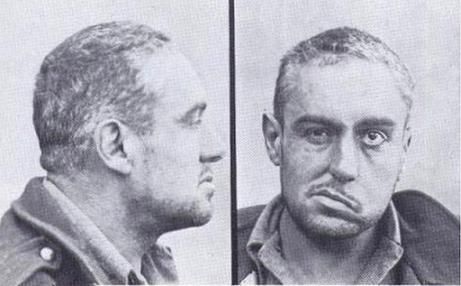

Francis André dit Gueule tordue à son procès janvier 1946. Lui et sa bande commirent cent vingt crimes, le uns purement crapuleux aux cours d’actions contre les résistants

Napolitain Spirito

Dans l’orbite de Francis André, gravitait Tony Saunier protecteur de l’actrice Josseline Gaël. Il sera exécuté avec son chef.

Le Corse Venture Carbone détenteur de pièces compromettantes, aurait été visé dans l’attentat du Paris-Vintimille en décembre 1943.

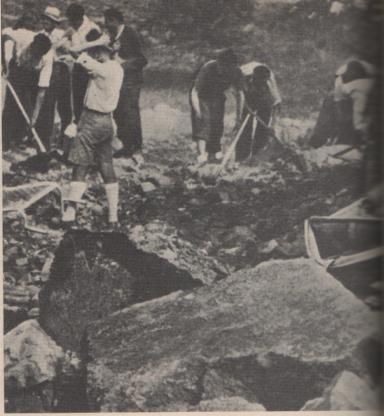

Le 20 août 1944 cent dix résistants prisonniers au fort de Montluc furent embarqués dans un car et une voiture cellulaire qui les conduisirent au fort désaffecté de Saint-Genis-Laval. Ils furent abattus à la mitraillette par des SS. Leurs corps, entassés dans la maison du gardien, furent arrosés d’essence et brûlés. Un membre de l’équipe de Gueule tordue Jean Reynaud était présent lors de l’appel des suppliciés. Sur la photo, après la libération, on effectue des recherches parmi les décombres de la maison du gardien pour retrouvé les restes des résistants.

ARRÊSTATION ET DÉPORTATION

Tola, Karol et les enfants Assassinés à Treblinka

Mon cher Papa.

Ils vont nous chasser d’ici et nous irons je ne sais où et nous ne savons pas si nous te reverrons encore. Je t’embrasse.

Ton fils Karol.

C’était la dernière lettre de Karol à son papa. Il avait 9 ans à la veille du départ pour l’inconnu, un inconnu nommé Treblinka.

La dernière lettre de Karol à son papa

Tola et Karol, à l’hiver 1940 à Falenica près de Varsovie. Sur la photo destinée à son père, Karol a écrit de sa main maladroite : Ton fils Karol

Le 21 août 1942, s’échappant du crématoire de Treblinka, la fumée a formé des centaines de nuages semblables de petits agneaux noirs. Deux cents enfants juifs venaient d’être conduits dans ce camp de la mort pour y être exterminés par le gaz. Ils venaient de Falenica, près de Varsovie, où ils séjournaient en cure dans le sanatorium de Medem à Miedzeszyn.

Le docteur Tola Mintz, médecin pédiatre, était de ce dernier voyage ainsi que son petit garçon de 9 ans nommé Karol.

Ils auraient pu se sauver, fuir en Hongrie. C’est bien ce que demandait le mari de Tola, Henryk Mintz, interné au camp pour militaires polonais d’Eger. A deux reprises il envoya clandestinement à son épouse des messages la suppliant de fuir. Tout était organisé. Mais Tola, Tauba la Colombe de son prénom juif, refusait. Comment cette femme qui avait toute sa vie montré son engagement au service des autres aurait-elle pu se résigner à abandonner les enfants du sanatorium ?

Tola, Karol et Henryk quelques jours avant la guerre à Varsovie

Avec les deux cents enfants du sanatorium, Tola et Karol ont disparu ce 21 août 1942.

Car Tola Mintz était une femme de caractère, fidèle à ses idées. Née le 1er septembre 1901 à Mława en Pologne, elle avait grandi à Lodz, dans un milieu social-démocrate actif, et elle avait tout naturellement adhéré adulte au Bund, le Parti Socialiste Juif des Travailleurs, tout en mettant ses qualités au service de tous ; le médecin-pédiatre du sanatorium était aussi une amie pour le personnel, une protectrice pour tous ceux qui l’approchaient. Brillante élève malgré sa santé fragile, elle est reçue en 1920 à la faculté de Philosophie de Varsovie. Mais, c’est la Faculté de Médecine de l’Université de Stefan Batory à Vilnius qu’elle décide brusquement de rejoindre.

Tola à Miedzeszyn. L’étoile jaune annonce déjà le destin de la jeune femme.

En 1928, la toute jeune diplômée épouse un étudiant en Médecine, Henryk Maurycy Mintz. Les débuts d’un jeune couple de médecins sont financièrement difficiles et imposent de fréquents déménagements. Qu’importe. En 1933, naît Oskar, surnommé à la maison Karol. Au printemps 1936, Tola devient médecin au Sanatorium de Medem à Miedzeszyn, près de Varsovie.

Alors que la vie de la famille commence à se stabiliser, c’est l’invasion de la Pologne par les armées allemandes : en septembre 1939, les bombes s’abattent sur Varsovie. Henryk est mobilisé en tant qu’officier-médecin, tandis que Tola s’active au service de son quartier et préserve de son mieux ses proches. Le 9 septembre, lors d’une des attaques aériennes, une bombe incendiaire atteint d’ailleurs l’appartement où Tola, son fils Karol et quelques membres de sa famille sont sauvés grâce à un abri anti-aérien. Après l’occupation de la capitale par les troupes allemandes, elle rejoint avec Karol son poste au Sanatorium de Medem à Miedzeszyn et elle y reste jusqu’à ce 20 août 1942, jour où les nazis entreprennent la liquidation des ghettos de Falenica et du sanatorium de Miedzeszyn.

Un témoin, Mieczyslaw Chocko écrit :

Vers environ 4 h du matin arrivèrent des SS, des gendarmes avec le bien connu gendarme allemand - bourreau Luobscher et leurs collaborateurs, des SS ukrainiens dont la barbarie était déjà bien connue.

Toute la population du ghetto avait été réunie sur la place devant la Judenrat près des rails du chemin de fer. Tout le monde devait être assis par terre. Les malades de l’hôpital ainsi que les personnes âgées n’avaient pas ce privilège, elles furent fusillées dans leurs lits.

Les enfants du Sanatorium quelques mois avant le départ pour Treblinka.

Il faisait très chaud ce jour là. Sur la place il n’y avait pas d’ombre et la soif était pénible pour tous.

On dit que les bourreaux sont des barbares ? Eux ? Cela est faux, ils s’occupent si bien des enfants. Ils leur donnent même deux longues heures pour rassembler leurs affaires à ces enfants du Sanatorium de Medem avant de venir au rassemblement macabre.

Vers 6h du matin, deux cents enfants environ, avec des sacs à dos préparés d’avance, arrivèrent sur la place en rangs disciplinés, les enfants du Sanatorium. Ils marchaient en rang par 3. Chaque enfant portait un sac à dos. Il y avait un silence exceptionnel. Les adultes marchaient à droite des enfants. C’étaient les éducateurs et le personnel du Sanatorium. Au premier rang, menant cette colonne, le Dr Tola, avec son fils Karol de 9 ans. Pour les enfants du Sanatorium il n’y a plus d’illusions : un enfant devine, comprend, sait mais le moral endurci par leur vie quotidienne depuis l’occupation, aucun ne s’effondre.

Un wagon les attend. A l’entrée du wagon, il y a une femme au profil doux, menue, brune, jeune. C’est le Dr Tola Mintz, accompagnée comme toujours de son fils Karol.

Elle aide les enfants à monter pour ce voyage qui sera leur dernier voyage.

Ils sont si jeunes.

Puis les grosses portes métalliques du wagon se ferment dans un bruit infernal et le train prend la direction de Treblinka.

Ils se sont tous envolés au ciel en fumée.

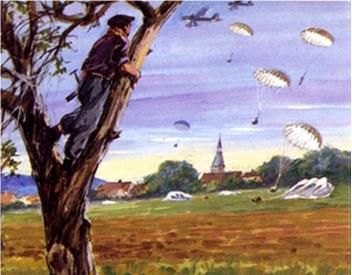

PARACHUTAGES SOUS L’OCCUPATION

La répression à l’égard du B.O.A est impitoyable car son rôle est important tant pour les mouvements de personnes entre la France et l’Angleterre (et inversement) que pour la réception des parachutages apportant, pour tous les services organisés depuis Londres et les mouvements de Résistance, armes, explosifs, argent. Cette répression d’autant plus active qu’elle est parfois facilitée par la pénétration du B.O.Apar des espions ennemis, mais aussi suite à des agents B.O.A arrêtés et, parfois, retournés. Elle est, aussi, d’autant plus brutale voire haineuse, que l’ennemi, souvent bien informé, durcit ses interrogatoires et exécute rapidement les sanctions. L’importance des pertes humaines montre l’âpreté de la lutte et combien l’ennemi y consacrait de moyens. Le B.O.A s’appuie sur les réseaux de Résistance et pour l’essentiel sur :

L’Organisation Civile et Militaire OCM du Colonel Touny,

Ceux de la résistance CDLR

Ceux de la libération CDLL,

Libé-Nord,

Le Front National avec ses branches armées FTPF et MOI.

Michel Pichard

C’est Jean Ayral, dit Pal qui est le premier à diriger le « B.O.A ». Brûlé, il est remplacé par Paul Schmidt, dit Kim. A ce dernier, reparti pour Londres, succède Michel Pichard qui devient, en août 1943, avec le titre de coordinateur national, le chef du B.O.A Assisté, comme secrétaire, de sa soeur Cécile, il va superviser plusieurs centaines de terrains. Tout en sillonnant une bonne partie de la France au cours de déplacements continuels, il échappe à toutes les poursuites et harmonise les rapports avec les Délégués Militaires Régionaux (DMR) sous l’autorité desquels les antennes locales du B.O.A étaient dans leur fonctionnement courant.

Si le B.O.A tisse sa toile de terrains et réceptionne les parachutages, ce sont les D.M.R qui ventilent, aux diverses unités de résistance, armes, munitions, explosifs, argent. On peut dire que le « B.O.A » était le service logistique des D.M.R. Pichard réussit son armature pyramidale et sa structure régionale et départementale. «Messages et instructions, parachutages et dépôts d’armes, recrutement pour remplacer les vides, réunions de coordination à l’occasion d’opérations de sabotage, tel a été le lot quotidien de Pichard émaillé de déficiences et de défaillances à l’intérieur du réseau que l’auteur ne dissimule pas.

Général Koenig

Michel Pichard va rester à la tête du B.O.A jusqu’à Juin 1944. Il rentre à Londres mais il sera à nouveau parachuté en France le 11 Août 1944 comme DMR pour la Haute Marne et il participera à la Libération de Chaumont et de Langres. A noter qu’en parallèle au B.O.A, le SOE5 britannique et l’OSS6 américain avaient crée en France leurs propres organisations d’atterrissages parachutages en s’appuyant sur des relais dans les mouvements de résistance.

CRÉATION DE L’EMFFI

En mars 1944, le Comité Français de Libération Nationale crée l’état major des FFI7 (EMFFI) pour mettre en œuvre les décisions concernant l’intervention des organisations de Résistance sur les arrières de l’ennemi. L’EMFFI est placé sous les ordres du Général Koenig. Le 31 mai 1944, ce dernier est reconnu, par les Alliés, comme commandant en chef des FFI. Le 20 juin suivant, il devient commandant en chef de tous les services français et alliés existant en France. Ainsi L’EMFFI devient TRINATIONAL. Le 15 juillet 1944, toujours sous l’autorité de Koenig, L’EMFFI est intégré dans la structure interalliée et exerce son autorité en France par l’intermédiaire des D.M.R Ces derniers ont, successivement, comme Délégué Militaire National, Maurice Bouges- Maunoury et Jacques Chaban-Delmas.

L’EMFFI, malgré sa formation tardive et sa double dépendance à l’égard de l’État Major d’Eisenhower et de la RAF pour tout envoi d’agents et d’armes, va obtenir un effort sans précédent d’armement pour la Résistance. 50.000 containers et 15.000 colis sont parachutés entre juillet et septembre 1944. D’autre part, pour améliorer les liaisons avec la Résistance, L’EMFFI va parachuter 91 équipes Jedburgh qui vont se révéler extrêmement efficaces.

LES PLANS ACTION Á DESTINATION DE LA RÉSISTANCE

Dans l’ensemble, L’EMFFI et les forces de la Résistance remplirent leur rôle qui devrait être, dès le jour J, de harceler, fixer et retarder les unités ennemies dans leurs mouvements. Des plans pour la mise en action de la Résistance, au moment du débarquement, avaient été élaborés au printemps 1944 par le BCRA, et approuvés par L’EMFFI comme par l’Etat major allié. Quatre plans principaux avaient été retenus :

Vert (sabotages des voies ferrées),

Violet (sabotage des lignes téléphoniques souterraines à grande distance),

Bibendum (coupures de voies de communication autres que ferroviaires notamment de 30 itinéraires routiers importants)

Bleu (sabotage des lignes à haute tension, des voies ferrées électrifiées et des zones côtières)

A ces plans principaux, s’en ajoutaient deux autres :

Rouge relatif au déclenchement de la guérilla dans 6 zones peu accessibles :

Massif Central, Alpes, Pyrénées, Jura, Morvan, Vosges jouant le rôle de réduits

Caïman dans l’hypothèse d’un débarquement en Provence prévoyant la libération du Sud-Ouest et du Sud Est par les FFI.

Tous ces plans devaient être exécutés de façon échelonnée mais, le 5 juin 1944, le Haut Commandement allié, pour aider à l’intoxication des allemands, va changer le programme. Par 210 messages personnels de la BBC aux D.M.R et aux chefs de réseaux SOE et OSS est donné l’ordre de déclencher tous les plans sur tout le territoire, y compris le Plan Guérilla, l’objectif étant de maintenir l’incertitude des allemands sur l’importance réelle d’Overlord et de les inciter à conserver un maximum de troupes, loin du front, en prévision d’un hypothétique 2ème débarquement. L’objectif, pendant plusieurs semaines, va être atteint. Le Haut Commandement allemand continuant à croire à un nouveau débarquement, sans doute dans le Pas de Calais. Le but immédiat des plans, à savoir retarder l’arrivée de renforts allemands, notamment les divisions blindées, jusqu’à ce que les Alliés gagnent la bataille des plages, est rempli.

Quant à la mise en exécution du Plan Rouge avec la consigne de guérilla généralisée, il va, en s’ajoutant à l’enthousiasme suscité par le débarquement produire deux effets immédiats : la mobilisation d’un grand nombre de volontaires vers les maquis dont les chefs s’attendent à des parachutages massifs d’armes, mais aussi à la libération de villes ou de zones entières dans certaines régions éloignées du front. Les Alliés n’ont pas mesuré les conséquences de l’exécution du Plan Rouge sur tout le territoire. Le Général Koenig tente de freiner cette mobilisation mais il n’y arrive pas, tant l’engouement est grand. Chaque maquis est désormais aux prises avec la riposte meurtrière de l’armée et de la police allemande, aidée de la Milice. Durant le reste de l’été 1944, le Plan Rouge va, en pratique, consister à poursuivre la guérilla suivant les capacités de chacun et à tendre le dos dans l’attente de parachutages d’armes que les Alliés, sous la pression de Koenig, n’enverront massivement que durant l’été.

DANS QUELLES PROPORTIONS ONT ETE ÉXÉCUTÉS LES PLANS DE SABOTAGE ?

On n’a une certaine information que pour les plans Violet et Vert. D’autre part, on dispose, grâce au rapport de Paul Grenier14 de quelques conclusions sur les résultats de Bibendum.

Plan Violet et Vert

Les équipes PTT du plan Violet ont, les 6 et 7 juin, effectués 38 coupures sur les lignes téléphoniques allemandes. D’après le SOE, les sabotages ferroviaires du plan Vert ont permis dans les 24 heures suivant le jour J d’exécuter les objectifs à 90%. Ceci étant, la Résistance n’avait pas attendue le 6 juin 1944 pour saboter les lignes ferroviaires, simplement, les équipes accentuèrent leur pression, notamment en renouvelant les sabotages sitôt les réparations effectuées. Ce harcèlement fera que, dès juin 1944, plus aucun train à longue distance ne peut circuler sans subir divers sabotages touchant les lignes ou le matériel. Une statistique SNCF précise que ce sont 820 locomotives qui ont subi des avaries dues à des sabotages.

L’étude d’une Drop Zone, zone de largages et de parachutages

Paul Grenier rend hommage à ses agents au nombre d’environ 1700 pour les 4 zones, chiffre les arrestations à 500 et les pertes à une centaine.

Il essaye également de préciser quels retards ont entraîné les harcèlements divers dans le déplacement de certaines unités blindées allemandes et il cite notamment la division L qui mit plus de 48 heures (7/8 juin) pour traverser les départements de la Sarthe et de l’Orne. La division Trident qui eut ses camions de ravitaillement en essence et munitions retenus 36 heures sur le seul département de l’Orne la division Das Reich venue de Bordeaux, semant la terreur sur tout son parcours, et retardée jusqu’à la Loire, et qui va mettre plusieurs jours pour traverser la Normandie.

En forme de conclusion pour Bibendum mais aussi pour montrer l’extrême dureté de la répression contre tous les membres des organisations de résistance dont le BOA, je citerai le sort du Colonel Rondenay. Arrêté à Paris par la Milice, en Juillet 1944, ce responsable BOA qui s’occupa de la première implantation du plan Bibendum, est livré à la Gestapo, torturé et mis dans un train en partance pour la déportation. Sans doute, étant donné son importance, et au mépris des accords Nordling, il est retiré du convoi de déportés en gare de Pantin et fusillé le 15 août 1944, près de DOMONT (seine et Oise) au lieu dit la clairière des quatre chênes , avec ses camarades du BOA.

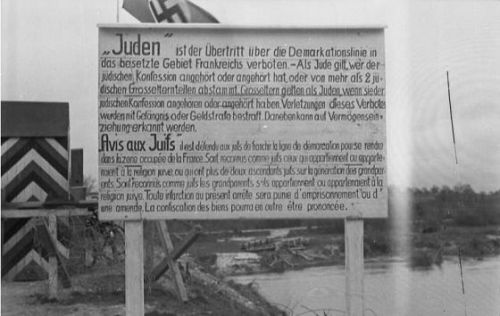

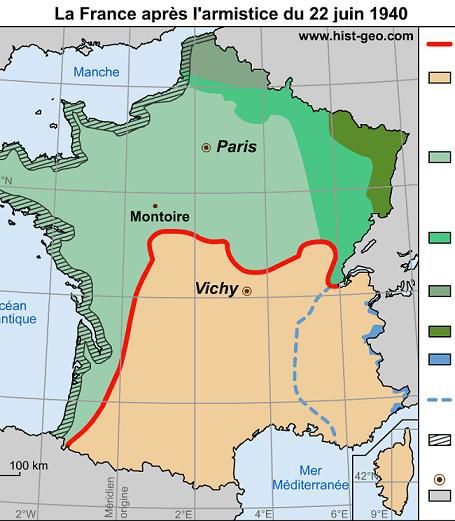

LA LIGNE DE DÉMARCATION

La ligne de démarcation

Lors de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période du régime de Vichy, la ligne de démarcation était la limite entre la zone libre (zone Sud à partir de novembre 1942) et la zone occupée par l'Armée allemande.

Elle a été fixée par l’armistice du 22 juin 1940. En allemand c’est la Demarkationslinie, parfois contracté en Dema-Linie voire en Dema. Cette ligne de démarcation a aussi été appelée ligne verte car elle apparaissait sous la forme d’un trait de cette couleur dans la carte jointe à la convention d’armistice.

La France coupée en quatre: zone libre (appelée zone sud à partir de nov. 1942) ; zone occupée (appelée zone nord à partir de nov. 1942) ;

Est de la France, départements annexés par le Reich ; Deux départements du Nord de la France, sous administration militaire allemande. La ligne de démarcation sépare la zone libre et la zone occupée.

Art. 2. — Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l’ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée sera occupé par les troupes allemandes. Les territoires qui ne sont pas encore aux mains des troupes allemandes seront immédiatement occupés après la conclusion de la présente convention.

Pancarte sur le poste de contrôle : Avis aux Juifs il est défendu aux juifs de franchir la ligne de démarcation pour se rendre dans la zone occupée de la France.

But de la ligne

Le but de la ligne de démarcation, selon un officier allemand, est de rendre docile le gouvernement français : les trois quarts du blé et du charbon français sont produits en zone occupée, ainsi que presque tout l’acier, le textile, le sucre. La zone libre est ainsi très dépendante de l’Allemagne.

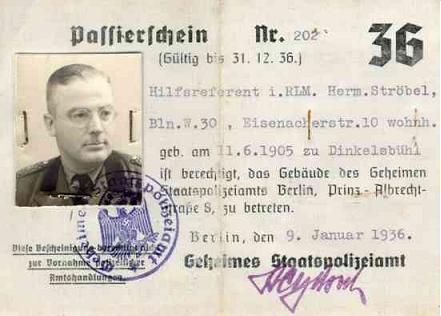

Il n'était possible de la franchir légalement qu'en obtenant un Ausweis (carte d'identité) ou un Passierschein (laissez-passer) auprès des autorités d'occupation après maintes formalités.

Passierschein (laissez-passer)

La fin de la ligne de démarcation

À la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, l'armée allemande envahit tout le territoire le 11 novembre 1942. La ligne fut supprimée le 1er mars 1943. Cela entraîna la dissolution de l'Armée de Vichy, le sabordage de la flotte française, notamment à Toulon, l'extension de la zone d'occupation italienne en France puis la mise sous contrôle du gouvernement de Vichy. Cependant, quatorze points de contrôle principaux subsistent.

La ligne de démarcation à Descartes

Anecdotes

Les Cartes Michelin avaient édité après-guerre une carte avec le tracé exact de la ligne. En 1940 existait une telle édition avec la limite de la zone de démarcation au 4 juillet 1940, en deux cartes au millionième.

Le tracé de ligne mena à quelques aberrations. En effet, en Indre-et-Loire, celle-ci longeait le cours du Cher et coupait ainsi en deux le château de Chenonceau bâti sur le lit de la rivière : l’entrée principale se trouvait en zone occupée, tandis que le parc s'ouvrant au sud de la galerie était en zone libre.

L'occupation allemande. Les Territoires occupés

Les troupes allemandes occupent donc une partie de la France. Conformément aux clauses de l’Armistice du 22 juin 1940. C’est la zone occupée ou zone nord. Les autorités françaises représentées par les gouvernants d’un nouveau régime qui s’installe sous la houlette du maréchal Pétain exercent (théoriquement) leur entière souveraineté sur tout le territoire national et plus particulièrement sur une zone libre ou zone sud qui représente à peu près un tiers du territoire et qui, elle, n'est pas envahie. La zone occupée correspond à la partie la plus industrielle et urbanisée du pays alors que la zone libre est à dominante rurale. En zone libre, les gouvernements du régime qualifié de régime de Vichy ou dénommé par Pétain lui-même l’État Français, gouvernent comme bon leur semble (ce ne sera pas vraiment le cas, on est toujours tributaire d’un environnement.

La France après juin 1940

Et le régime de Vichy, plus que tout autre doit aussi faire avec les différents belligérants puisque l’Europe est toujours en conflit, et la France, elle non plus, n’est pas encore en paix, contrairement à ses désirs). La zone occupée est officiellement une zone de guerre qui sert de base avancée aux troupes hitlériennes pour l’invasion de la Grande Bretagne. La zone occupée est à la charge du gouvernement français qui doit s’acquitter de 400 millions de francs par jour comme frais d‘occupation. Donc, en zone occupée, comme son nom l’indique, ce sont les autorités d’occupation qui imposent leurs règles. Même si l’État Français conserve la direction de l’administration française qui doit souscrire aux ordres et règlements édictés par ce dernier. Mais c’est toujours après le consentement des autorités occupantes.

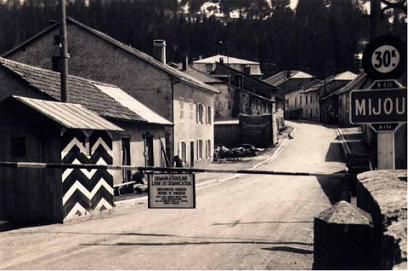

La ligne de démarcation à Chalon. La ligne connaît des Matérialisations diverses, de la guérite.

Ainsi donc, selon les conventions d’armistice, la France est coupée en deux. Mais les autorités occupantes vont faire quelques entorses aux accords passés en morcelant leur zone occupée de diverses zones interdites ou purement annexées. Le 15 juillet, le gouvernement français apprend que les Allemands ont purement et simplement rattaché l’Alsace et la Moselle à leur nation. Pétain proteste mais les autorités hitlériennes sont chez elles. C’est ainsi qu’un Gauleiter sorte de gouverneur qui règne à la fois sur l'administration civile et celle du parti est nommée. A charge pour lui de nazifier la nouvelle province ou plus exactement l’ancienne province de retour dans le giron allemand. Le réveil doit être sérieusement rude pour la majorité des Mosellans et Alsaciens (expulsions d’environ 120 000 personnes déclarées "indésirables, endoctrinement forcené pour les autres, service du travail obligatoire en 1941, incorporation de force dans les forces militaires allemandes des hommes en âge de combattre en août 1942.) Dans le même temps, ou presque, le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l’administration militaire de Bruxelles et non pas à celles du haut commandement militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich ou MBH).

Deux femmes qui vont passer sous la guérite de la ligne de démarcation

Ensuite ce sont les territoires du Nord-Est qui sont déclarés Zone interdite aux réfugiés qui auraient souhaité y retourner et aux autorités françaises; les fermes abandonnées pendant les combats furent réparties entre les agriculteurs allemands, par les soins de l'Osland rattaché au ministère de l'Agriculture. Cette zone interdite comprend une partie de la Somme et l’Aisne (dénommée zone interdite du Nord) et Ardennes, Meuse, Meurthe-et- Moselle, Vosges, Haute-Marne, Doubs, Jura, totalement ou partiellement (dénommés zone réservée mais dont le statut est le même que celui de la zone interdite du Nord). Revenons à l’Ostland renommée Reichsland en 1942, et qui a été chargée dès septembre 1940 d’assurer une

véritable colonisation agraire. Au total,170 000 hectares sont soustraits en 1940 t 1941, à leur exploitants ligitimes, surtout dans les Ardenne (64% de la superficie). La Meuse (15%), L'Aisne (10%) et la Meuthe-e-Moselle (6%). Les meilleurs terres sont mises sous séquestre et remembrées pour former de vastes exploitations dirigées par un chef de culture allemand, maître absolu sur son territoire. le travail est assuré par des agriculteurs français rentrés d'exode et employés comme salariés, par des prisonniers de guerre et par des Polonais transférés par des milliers de leurs pays.

En fait, il semble que la colonisation allemande qui devait pallier au départ de quelque 650 000 réfugiés partis durant l'exode fut loin d’être ce que l’on avait escompté. L’invasion de l’URSS en juin 1941 marque la fin de cette entreprise de colonisation par des Allemands qui jettent plutôt leur dévolu sur les immenses territoires de l’Est. C’est pourquoi les autorités allemandes ferment les yeux sur le retour de certains réfugiés surtout quand ce sont des travailleurs manuels, ouvriers et paysans (en six mois, 120 000 réfugiés rentrent en fraude, car elles ont besoin d’eux pour faire tourner la machine économique et fournir à l’Allemagne des denrées qui lui sont précieuses (céréales et oléagineux). Ce sont surtout les anciens dirigeants économiques, administratifs, politiques ou religieux qui sont toujours frappés par cette interdiction. Puisque les Allemands ne veulent pas s’installer dans cette zone réservée pour eux, l’Ostland doit requérir à l’emploi du travail forcé, des travailleurs étrangers comme les Polonais, ou des prisonniers de guerre coloniaux (prisonniers Nord-Africains, Sénégalais, Indochinois, Antillais.) Dès l'armistice, contrairement aux prisonniers de guerre français, les soldats coloniaux demeurent en France et sont internés dans les Fronts stalags au nombre de 18 en one occpée. En mars 1943, un contingent de 5 000 prisonniers coloniaux quittent les fronts stalags pour des activités allemandes dans le Nord-Est de la France occupée, raisemblablement pour le compte de l'Ostland, entreprise allemande d'exploitation agricole.

Des travailleurs juifs détenus dans des camps pour le compte de l’Ostland auraient aussi fait partie de ces travailleurs forcés.

Poste de contrôle de la ligne de démarcation. La ligne de démarcation à Moulins. À partir du 1er mars 1943, le laissez-passer n’est plus nécessaire au franchissement de la ligne.

Pour terminer avec le découpage de la zone occupée en zones annexées ou zones interdites, les autorités d’occupation imposent tout le long du littoral une zone côtière interdite (octobre 1941) d’une profondeur de 15 kms selon certaines sources, de 30 kms selon d’autres. Il y aurait même eu, après l'occupation de la zone libre en novembre 1942, la création d'une zone interdite le long de la frontière avec l'Espagne.

La ligne de démarcation

Véritable frontière entre la zone nord (zone occupée) et la zone sud (zone non occupée jusqu'en novembre 1942) traverse les départements de l'Ain, du Jura, de la Saône-et-Loire, de l'Allier, du Cher, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Charente, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Son franchissement (marchandises et personnes) y est sévèrement réglementé et seulement aux postes de contrôle et munis des autorisations requises. Du côté allemands, ce sont les hommes du Service de surveillance des frontières qui en assurent le contrôle, et du côté français les Gardes mobiles de réserve (GMR). Même les riverains, ceux qui la franchissent quotidiennement, doivent se munir d'un Ausweis (laissez-passer) dit de proximité, valable dans un rayon de 5 kms et seulement pour trois mois. Les autres personnes doivent se munir d'un Ausweis valable pour un seul voyage, dirigeants de Vichy y compris. Le courrier est tout autant soumis à restriction, seules les fameuses cartes pré imprimées de formule standard sont autorisées. La ligne de démarcation, après l'occupation de la zone libre en novembre 1942 par l'armée allemande, n'est pas supprimée. Administrativement, elle existe toujours, bien que les postes de douane soient abandonnés à partir du printemps 1943. La circulation des marchandises se fait plus facilement, mais elle est toujours restreinte aux seuls points de passage autorisés. Celle des personnes connaît le même adoucissement, mais une pièce d'identité (la carte) est obligatoire pour qui veut la franchir. Le courrier, quand il n'est pas censuré, se diffuse de nouveau entre les deux zones.

Réfugiés passant la ligne de démarcation à Vierzon.

Les conditions d'occupation

C'est une commission d'armistice allemande logée à Wiesbaden qui est chargée d'imposer l'application des conventions de l'Armistice à une délégation française. La commission allemande est dirigée jusqu'en février 1941 par Karl Heinrich von Stülpnagel puis par le général Vogl, tandis que la délégation française est commandée par le général Huntziger (1880-1941) jusqu'en septembre 1940 où il sera remplacé par le général Doyen. Des sous-commissions spécialisées sont créées afin de régler les problèmes secteur par secteur: armée, marine, aviation, prisonniers de guerre, industries de guerre, etc., mais la sous-commission qui va prendre le plus d'importance est celle qui est chargée de l'exécution des modalités économiques et financières de la Convention; elle devait s'occuper plus particulièrement du règlement des frais d'occupation et de l'adaptation de l'économie française dans son ensemble aux besoins allemands. L'action de cet organisme dont les Français ne comprirent pas tout de suite l'importance, devait très vite devenir décisive à Wiesbaden. Le Dr Hans Richard Hemmen, diplomate (il avait rang de ministre) et spécialiste fort rompu aux problèmes économiques puisqu'il avait négocié d'innombrables traités commerciaux pour le compte du ministère des Affaires étrangères, consacra toute ses capacités à extorquer le maximum de l'économie française. La commission d'armistice perdra progressivement son utilité, d'abord avec le retour de Laval au pouvoir en avril 1942 car les négociations se feront désormais essentiellement au niveau gouvernemental, puis avec l'invasion de la zone sud par les Allemands en novembre 1942.

Passagers clandestins arrêtés dans la région de Pleumartin.

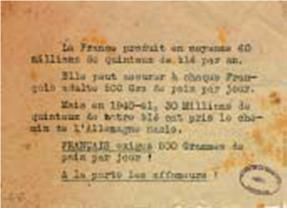

La France doit donc verser une indemnité de guerre: 400 millions [de francs] par jour en 1940. 300 millions à partir de 1941 mais portée à 500 millions après l'invasion par les Allemands de la zone sud en novembre 1942 puis à 700 millions à partir du débarquement des alliés en Normandie le 6 juin1944. La ponction économique est, elle aussi, énorme. "Entre 12 et 15 % de la production agricole française ont été envoyé en Allemagne (céréales, viande, produits laitiers.) Les Allemands prélèvent charbon, électricité, minerai et produits industriels. Le bâtiment, l'automobile, la chaux, le ciment travaillent à 75 % pour l'Allemagne, la peinture et le caoutchouc à 60 %, le textile à 55 %. La ponction de la main d'œuvre n'est pas mal non plus. A l’été 1944, quand Vichy s’écroule, l’économie française est toute entière sous la dépendance du Reich. Aux 700 000 travailleurs français employés dans les usines allemandes au titre du STO (Service du travail obligatoire) s’ajoutent 1,9 millions des usines-Speer (usines et personnels sous la protection des services de Speer et qui fabriquent sur le sol français des produits exclusivement destinés à l’Allemagne) autant dans des usines produisant des matériels militaires, 500 000 employés de l’organisation Todt (qui construit des fortifications du Mur de l’Atlantique et en Méditerranée) et 1,3 millions qui travaillent indirectement pour l’Allemagne. Au total, plus de 6 millions de travailleurs français sont employés directement ou indirectement au service de l’Allemagne (soit près d’un actif sur trois), sans compter plus d’un million de prisonniers dont un grand nombre sont employés dans diverses activités.

La question du ravitaillement devient un sujet de préoccupation quotidien alors que les Allemands prélèvent à leur profit 40 % et plus de la production. Papillon anti. Allemand.

Et, pour confirmer cette subordination de l’économie française au service de l’Allemagne. Au printemps de 1942, 170 000 Français travaillaient sur place dans les services de la Wehrmacht, ses ateliers, etc., 275 000 à la construction du mur de l'Atlantique, 400 000 enfin à la fabrication d'armements, toujours pour l'Allemagne. Des commandes atteignant une valeur de 4,5 milliards de marks avaient été passées. Les usines de locomotives françaises, par exemple, produisaient exclusivement pour l'Allemagne, celles des machines-outils à 95%. Les chantiers navals étaient à la disposition de la marine allemande. Depuis l'Armistice, la France avait livré pour plus de 1,27 milliards R.M.(reichsmark) de marchandises, dont de l'acier, du mobylène (provenant du Maroc), des denrées alimentaires et des chevaux, plus de 21% de son parc de locomotives d'avant guerre, 27% de ses wagons pour voyageurs et 38% de ses wagons de marchandises. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1942, plus d'un million de français étaient toujours prisonniers de guerre en Allemagne, où la majorité d'entre eux avait été embauchée dans l'agriculture ou l'industrie des armements. Enfin à la date du 31 mai 1942 [la relève n'est pas encore en vigueur], près de 185 000 volontaires travaillaient dans le Reich. Avec l'instauration de la relève en juin 1942 (trois travailleurs français en Allemagne contre le retour d'un prisonnier de guerre), ce sont, fin 1942, 240 000 travailleurs volontaires qui viennent s'y ajouter.

Toute cette razzia va entraîner la pénurie et nombre de Français vont connaître la faim. Le gouvernement de Vichy va rendre le rationnement obligatoire car les produits alimentaires et de premières nécessités deviennent rares. Les tickets de rationnement distribués à la population ne garantissaient pas l’approvisionnement; ils donnaient simplement le droit, après inscription dans un magasin déterminé, d’acquérir des produits à la condition qu’ils restent disponibles En tout état de cause, les tickets de rationnement n’assuraient que la moitié des besoins alimentaires journaliers Durant la guerre, la plupart des Français consacrèrent la majeure partie de leur énergie et de leur temps à assurer leur subsistance et celle de leur famille. Les carburants, le charbon, les tissus sont tout aussi rares ou alors (comme les produits alimentaires) ils sont vendus à des prix prohibitifs au marché noir. Inaccessibles à la majorité des Français.

Administration en zone occupée.

Le haut commandement militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich ou MBH) prend ses quartiers à l'Hôtel Majestic, Av Kléber. Son chef est Otto von Stülpnagel (1848-1978) qui a succédé dès la fin octobre 1940 au général Alfred Streccius. Il sera lui-même remplacé par son cousin Karl-Heinrich von Stülpnagel (1886-1944) en février 1942. Le MBH se divise en deux branches: l'état-major militaire commandé par le général Speidel puis par Karl-Richard Kossmann en avril 1942 jusqu'en juin 1944 (chargé des affaires purement militaires), et l'administration militaire chargée des affaires civiles commandée par le Dr Schmidt. Le Dr Werner Best, juriste chevronné, y dirige les affaires administratives dont la police (il supervise aussi la police française), alors que le Dr Elmar Michel, lui, y dirige les questions économiques où il est assisté entre autres de Reinhardt plus spécialisé dans les questions agricoles, ou du Dr Medicus (Franz Albrecht Medicus né en 1890, selon un internaute) dans les questions juridiques.

Le gouvernement militaire divise la zone occupée en 4 régions (Bezirk) avec 4 capitales qui sont Paris pour le Gross Paris, Dijon pour le Nord-Est, St Germain en Laye pour le Nord-Ouest et Angers pour le Sud-Ouest. Les districts sont sous la direction d’une Oberfeldkommandantur. Chaque chef-lieu de département a pour siège une Feldkommandantur dirigée par un colonel qui gère les opérations militaires de son territoire et qui parallèlement tient sous ses ordres tout un service administratif que commandent des conseillers militaires. Ils étaient tous dans le civil spécialisés dans le domaine qui est le leur (juridique, économique, administratif, etc.). Les préfectures françaises de la zone occupée sont sous la coupe des Feldkommandanturen. Les circulaires françaises sont envoyées en 3 exemplaires à la Feldkommandantur. Tous les services français (ponts et chaussée, ravitaillement, trésorerie générale, contribution directes et indirectes, médecins, agriculture, vétérinaires du service d'hygiène.) sont ainsi sous la coupe de leur homologues de la Feldkommandantur. A chaque arrondissement de département correspond la Kreis kommandantur tandis que les villes qui ne sont pas chef-lieu d’arrondissement mais où sont implantées au moins une garnison sont dirigées par une Ortskommandantur. A leur niveau départemental, les Feldkommandanturen diffusent lesordonnances du commandant militaire, délivrent les ausweis, controlent l'économie locale, réquisitionnent les biens et la main-d'oeuvre et organisent la propagande. Une propgande Staffel chargée de la censure et du contrôle de la presse locale est rattachée à chacune d'elle.

Puisqu’il est question de propagande, il faut signaler l’action d’Otto Abetz, sous les ordres de Von Ribbentrop. Bon connaisseur du pays puisque par l’intermédiaire de la DFG (Deutsch-Franzöchiche Gesellschaft ou Société franco-allemande) qui était sous son contrôle, il avait coudoyé tous les milieux dirigeants du Paris de l’avant-guerre, afin de mettre sur pied un réseau pro-allemand qui toche tous les millieux de l'opinion (au moins parisienne), de l'aristocratie au syndicalsme en passant par la classe politique, l'intelligentsia, groupe très divers mais de plus en plus convaincus que contre la menace bolchevique, le reich hitlérien est un rampart indspensable. Il entre dans Paris en même temps que la Wehrmacht, le 14 juin 1940, car il est le représentant officiel de la Wilhelmstrasse (le ministère des Affaires étrangères) auprès du MBH qui se met en place dans la capitale. Il est officiellement nommé ambassadeur le 8 août, avec pour principale tâche, le contrôle de la presse et la propagande. Abetz renoue contact avec des personnalités comme Fernand de Brinon qui sont appelés à devenir les ultras de la collaboration, peu à peu, un service diplomatique indépendant se constitua dans la capitale, à l'écart des militaires pls pragmatiques de Paris ou de Wiesbaden. C’est par ses services que les différents gouvernements de Vichy passeront pour se mettre directement en liaison avec les autorités de Berlin, quand ils en sentiront la nécessité. Ses services servent aussi de relais entre le gouvernement de Vichy et les diverses autorités allemandes qui régissent la France occupée.

L'organisation des pouvoirs de police allemands

Les généraux de l'OKW (Oberkommando der Wehrmacht, commandement suprême des forces armées), suite à l'invasion de la Pologne où les agents du RSHA (Office central de sécurité du Reich) dont les hommes du SD extérieur (Police de sûreté, qui est un organisme du Parti Nazi) et ceux de la Gestapo (qui est un organisme d'État) se sont livrés aux pires exactions, ont obtenu pour la France et les autres territoires de l'Europe de l'Ouest occupée que les pouvoirs de police soient confiés aux seules autorités militaires (Ce ne sera plus le cas quand ils s`attaqueront à l`URSS). Ce sont la Geheime Feld Polizei (Police secrète de campagne ou GFP) et la Feldgendarmerie, qui en assurent la fonction et elles dépendent directement de l'État-major.

Mais Himmler (1940-1945), le chef de la SS et dirigeant des forces de polices allemandes n’entendent pas perdre ainsi ce qu'il estime être ses prérogatives. Il charge Helmut Knochen ancien universitaire désargenté et membre du SD, de former un Commando autonome à mission spéciale, de s'installer à Paris (72, av Foch notamment) avec pour principale activité, celle de saper progressivement l'autorité des militaires. Deux autres Commandos vont venir renforcer la première équipe. Knochen charge l'un des membres de son commando, Hagen, lui aussi du SD, de former une antenne à Bordeaux afin de surveiller la côte atlantique. Au début Knochen, puisqu'il ne dispose officiellement d'aucun pouvoir, se contente de récolter des renseignements sur les francs-maçons, les immigrés, les communistes et les juifs. Car même la recherche du renseignement militaire et les questions de sécurité dépendent des autorités militaires puisque que l'Abwehr, le service d'espionnage et de contre-espionnage de la Wehrmacht (installé à l'Hôtel Lutétia sous le commandement du lieutenant-colonel Rudolph), en a seul la charge.

Mais Himmler (1940-1945), le chef de la SS et dirigeant des forces de polices allemandes n’entendent pas perdre ainsi ce qu'il estime être ses prérogatives. Il charge Helmut Knochen ancien universitaire désargenté et membre du SD, de former un Commando autonome à mission spéciale, de s'installer à Paris (72, av Foch notamment) avec pour principale activité, celle de saper progressivement l'autorité des militaires. Deux autres Commandos vont venir renforcer la première équipe. Knochen charge l'un des membres de son commando, Hagen, lui aussi du SD, de former une antenne à Bordeaux afin de surveiller la côte atlantique. Au début Knochen, puisqu'il ne dispose officiellement d'aucun pouvoir, se contente de récolter des renseignements sur les francs-maçons, les immigrés, les communistes et les juifs. Car même la recherche du renseignement militaire et les questions de sécurité dépendent des autorités militaires puisque que l'Abwehr, le service d'espionnage et de contre-espionnage de la Wehrmacht (installé à l'Hôtel Lutétia sous le commandement du lieutenant-colonel Rudolph), en a seul la charge.

En juin 1941, Hitler entre en guerre contre l'URSS. Les communistes français jusqu’ici étrangement amorphes (hormis quelques exceptions comme Charles Tillon (1897-1993) ou Georges Guingouin (1917-le plus tard possible, je le lui souhaite) commencent à semer la pagaille. La GFP débordée concède dans un premier temps à Knochen le droit de perquisitionner, puis peu de temps après celui de procéder à des arrestations. Très vite les services de Knochen surclassent la GFP et l'Abwehr. Et en avril 1942, Himmler obtient d'Hitler de transférer les pouvoirs de police à ses services. Le représentant d'Himmler à Paris le général SS Karl Oberg (1897-1965) arrive le 5 mai. Il réorganise donc tous les services de police, la section de l'administration militaire chargée de la surveillance de la police en France entrent dans ses service, La GFP disparaît ou presque. Il divise ses services en deux: l'Orpo (police d'Ordre) et le SIPO-SD (Police de Sûreté) dont l'organisation est calquée sur celle du RSHA. Le SIPO-SD est placé sous les ordres de Knochen qui l'essaime en 11 directions régionales: Dijon, Rouen, Bordeaux, Angers, Châlons-sur-Marne, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes, Saint-Quentin et Paris. Le SIPO-SD, et son principal service la Gestapo, est devenu tout puissant en ce qui concerne les pouvoirs de police.

Ordonnance allemande du 4 octobre 1940 contre le franchissement illicite de la ligne de démarcation publiée dans L’Oeuvre du 18 octobre 1940.

Occupation allemande de la zone sud

En novembre 1942, les Allemands vont envahir la zone libre. Les Italiens de leurs côté s'emparent de huit départements. Les services du SIPO-SD vont donc s'installer dans la nouvelle zone d'occupation avec, dans un premier temps, la volonté d'éviter le refuge des gens qu'ils traquent et, principalement les juifs, en zone italienne où on leur accorde un certain droit d'asile. Les Italiens, en tous cas, s'opposent à leurs extraditions.

Au niveau militaire, un commandant de la région militaire France-sud, le général Niehoff s'installe à Lyon. Il sert sous les ordres du maréchal von Rundstedt, commandant en chef du front Ouest au 1er mars 1942 et dont dépendent les troupes allemandes stationnées en France, et non sous les ordres du haut commandement militaire en France. Le général Niehoff

devait entrer directement en contact avec les autorités françaises pour toutes les affaires courantes. Aussi installa-t-il auprès des six préfets régionaux de sa zone à Limoges, Clermont-ferrand, Lyon, Toulouse, Montpellier et marseille, un état-major de liaison principale et auprès de vingt-six autres préfets un état-majorde liaison. Au niveau gouvernemental. le temps des surveillants allemands était désormais et diffinitivement. On laissait subsister le gouvernement de Vichy parce qu'il pouvait épargner beaucoup de travail aux services allemands,mais on lui tenait la bride très serrée. C'est donc le temps des Hemmen devenu

délégué du gouvernement du Reich pour les questions économiques et financières auprès du gouvernement français, des Sauckel, des Oberg qui imposent leurs conditions aux Français: augmentation des frais d'occupation pour l'un, réquisition de main d'œuvre pour le second, nominations aux postes importants de l'État Français comme celle des préfets ou celle de Joseph Darnand (1897-1945), en janvier 1944, à la tête des policiers français en remplacement de René Bousquet, pour le troisième.

Monument Courage-Liberté à la mémoire des passeurs clandestins en zone libre, Thénioux.

Un panneau qui se passe de commentaire. D’un côté, la France dite (libre) administrée par le Gouvernement de Vichy. De l’autre, la France occupée par les troupes allemandes. La ligne de démarcation va être une véritable frontière entre Français jusqu’au 11 novembre 1942, date à laquelle l’occupant décide d’y mettre un terme en envahissant tout le pays. (En réalité, la Ligne subsistera jusqu’au 1er mars 1943).

Tracée de la ligne de démarcation

Dès sa naissance, la ligne de démarcation possède une partie symbolique considérable. Elle est matérialisée par des poteaux, guérites, cabanes pour salles de fouille et bureaux, herses, barrières en fil de fer barbelé et, même, des mines. Toute cette matérialisation gène les habitants limitrophes, en particulier les cultivateurs d’autant que, souvent, la ligne épouse, dès la fin d’une agglomération, les obstacles naturels : rivières, crêtes, plateaux la rendant plus facile à contrôler.

Aux privations quotidiennes, à la présence pesante de l’occupant une riposte clandestine naît. Le village de Chamblay, 1er village en zone libre est devenu une terre d’accueil pour les fugitifs de zone interdite, de zone occupée ou d’Allemagne. Même situation pour Champagnole, Montbarrey, Parcey, Pupillin en zone occupée, Buvilly, Poligny en zone libre. Le passage clandestin devient acte humanitaire, acte d’entraide. Difficile d’en écrire l’histoire. Deux grandes familles de passeurs : ceux qui travaillent seuls, occasionnellement ou non, et ceux des filières.

La dynamique spontanée d’entraide et de liens noués entre fugitifs et frontaliers est parsemée de drames comme de petites histoires de la vie quotidiennes. Si, pour les Français, le phénomène du passage est souvent un acte de refus individuel ou collectif, c’est, pour les allemands, un délit, un défi à l’occupation. Passeurs et passagers, acteurs du passage clandestin, acquièrent donc une signification historique. Les passeurs ont-ils été d’obscurs sans grade ? Des passeurs résistants ? Un demi-clandestin ou un clandestin ? Sont-ils l’interface entre la Résistance de la zone occupée et celle de la zone libre ?

La ligne de démarcation à l’entrée du village de Mijoux dans l’Ain

LE COURAGE

Madame Flaubert

Le Général De GAULLE créa le 17 novembre 1940, à BRAZZAVILLE, l'ordre de la Libération ; il instaura la Croix de la Libération comme insigne des Compagnons et définit le cadre de son attribution:

Croix de la Libération

Récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et de son empire.

Croix de la Libération

Récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et de son empire.

Cette croix fut décernée jusqu'au 23 janvier 1946 à 1036 personnes, militaires et civiles, ainsi qu'à 5 villes et 18 unités combattantes.

Certains compagnons sont très célèbres, c'est le cas de Jean MOULIN, Pierre MESSMER, André MALRAUX, Jacques CHABAN-DELMAS, Jean de LATTRE de TASSIGNY, Philippe LECLERC de HAUTECLOQUE, Winston CHURCHILL, Dwight EISENHOWER OU le roi GEORGES VI d'Angleterre. D'autres en revanche, sont des Français anonymes, issus de tous les milieux et de toutes les régions de France ; Rien ne les distinguait avant qu'ils eurent tout donné, tout risqué et parfois sacrifié leur vie pour leurs convictions et leur attachement à la Patrie.

Six femmes seulement se virent décerner cette distinction exceptionnelle. L'une d'entre elles est Franc-Comtoise. Il s'agit de Mademoiselle Simone Joséphine Françoise Irma MICHEL-LÉVY, née à CHAUSSIN (Jura) le 16 janvier 1906, fille de Jules Séraphin MICHEL-LÉVY, et de Marguerite Joséphine PETITPERRIN.

Après une excellente scolarité ponctuée par un brevet élémentaire passé à 14 ans à SALINS-LES-BAINS, Simone suit la migration de son père ouvrier-plâtrier à CHAUNY dans l'AISNE. C'est ici qu'elle entre à 16 ans et demi dans l'administration des P.T.T.

Mutée de CHAUSSIN à PARIS, Simone y poursuit une carrière qui s'annonce brillante lorsque l'Armistice de 1940 est signé. Elle a alors 34 ans et refuse d'emblée de subir le joug de l'envahisseur sans réagir.

La fière devise Franc-Comtoise qu'elle a faite sienne Comtois rends-toi, Nenni ma foi ! lui dicte une conduite patriote - elle édite des tracts, participe à l'écriture et la diffusion de brochures antiallemandes - et courageuse - elle établit de fausses cartes professionnelles pour de jeunes réfractaires du S.T O. - puis son action devient vite héroïque, et déterminante pour le commandement allié et l'issue du débarquement.

En effet, avec une poignée de fonctionnaires du Ministère des P.T.T., elle fonde le mouvement Résistance P.T.T. où elle occupe les fonctions d'adjointe au chef d'état-major Ernest PRUVOST. Ce réseau est moins connu que Résistance Fer mais se révèle tout aussi efficace ; les moyens de transmission, les véhicules et les agents munis de laissez-passer dont il dispose le rendent extrêmement opérant, et très redoutable pour les Allemands.

Simone accède rapidement au grade de commandant dans les Forces Françaises Combattantes et ne se contente pas d'un rôle passif; tout en poursuivant son activité professionnelle, elle assume secrètement la responsabilité du très dangereux secteur radio au sein de Résistance P.T.T.

Sous les pseudonymes d' " EMMA, Madame FLAUBERT, Madame ROYALE, FRANÇOISE. On la retrouve préparant des zones de parachutage dans l'AISNE, livrant des postes radio en NORMANDIE ou en BRETAGNE et organisant l'exploitation de stations radio-électriques en banlieue sud de PARIS.

Elle assure également la liaison avec les réseaux C.N.D. Confrérie Notre Dame du Colonel alias RÉMY et O.C.M. Organisation Civile et Militaire du Colonel Alfred TOUNY auxquels elle apporte l'appui logistique dont ils ont besoin.

Le message Les dés sont sur le tapis qui déclenche le 5 juin 1944 les sabotages prévus par LONDRES pour faciliter le débarquement de NORMANDIE fut émis par de nombreux postes dont Simone avait personnellement assuré la mise en place.

Son activité fut interrompue en plein essor le 5 novembre 1943 par la trahison de Robert BACQUE alias TILDEN, lequel fut également la cause de 90 autres arrestations et de l'anéantissement du réseau de RÉMY dont il était l'un des chefs-radio.

Malgré les ignobles tortures infligées par la bande du sinistre MASUY qui opérait 101, Avenue Henry MARTIN, Simone tint bon et sus souffrir sans dénoncer ses camarades, permettant ainsi au reste de l'état-major de Résistance P.T.T. de ne pas être inquiété.

Après une des séances du supplice de la baignoire qu'elle subit 8 fois, alors qu'à bout de force, elle ne se débat plus, son tortionnaire ne lui jette :

Ah ! Emma, tu es bien une sale caboche de Franc-Comtoise, tu fais exprès de mourir !

Au terme de 4 mois de sévices abominables ponctués de transferts entre sa prison de FRESNES et l'avenue Henry MARTIN, elle est envoyée en février 1944, via COMPIÈGNE au camp de concentration de RAVENSBRÜCK (Mle 27481) d'où elle sera rapidement dirigée vers un kommando de travail à HOLLEISCHEN dans les SUDÈTES en TCHÉCOSLOVAQUIE (Mle 50422).

Ne pouvant se soustraire au travail qui lui est imposé et désirant poursuivre son idéal, elle décide de saboter chaque fois que cela lui est possible la chaîne de montage de munitions anti-aériennes à laquelle elle est affectée. Après plusieurs sabotages réalisés dans des conditions particulièrement dangereuses, elle est démasquée en octobre 1944, punie, et cruellement bastonnée pour l'exemple.

Un rapport spécial envoyé à HIMMLER revient de BERLIN au printemps 1945, porteur de la sentence de mort. Simone doit être immédiatement transférée au camp de FLOSSENBÜRG avec deux de ses jeunes camarades qui ont participé aux sabotages (Hélène Millot épouse Lignier mle 50414, Mimie Suchet). Les trois femmes y seront pendues le vendredi 13 avril 1945, alors que les canons américains tonnent déjà alentour.

Trois jours plus tard, devant l'avancée alliée, l'ordre d'évacuation générale du camp est donné. Le 23 avril, le 538e régiment de la 3e armée américaine libère les quelques derniers internés de FLOSSENBÜRG, dix jours après la pendaison, quinze jours seulement avant la signature de la capitulation allemande et 17 jours avant le suicide D'HITLER.

L'arrestation de Simone MICHEL-LÉVY et son admirable tenue, courageuse et fière, ont incité tous ses camarades des P.T.T à continuer avec acharnement la lutte. Le réseau P.T.T. est devenu ainsi un chaînon de la délégation du Général DE GAULLE en territoire occupé. En effet, c'est par son intermédiaire que le courrier, l'argent et les armes étaient distribués à diverses organisations de la Résistance, principalement au réseau Action et aux F.F.I. et répartis, en vue du débarquement, à la satisfaction générale des alliés.

Edmond DEBEAUMARCHÉ, 1958. Compagnon de la Libération

Le Service des Recherches et du Contrôle Technique, dernière affectation de Simone, rue du Général BERTRAND à PARIS, et le C.N.E.T. qui lui succéda, ont très largement honoré sa mémoire au travers de cérémonies du souvenir et de la pose de plaques commémoratives.

La ville de CHAUNY où elle fit ses premiers pas dans l'administration des P.T.T. rappelle son action par une plaque apposée sur le mur extérieur de la maison des postes.

Son village natal de CHAUSSIN qui donna son nom à une rue et installa une plaque sur le mur de la maison qui l'a vu naître, abrite également son cénotaphe dans le carré militaire du cimetière.

De nombreuses associations à PARIS, en BRETAGNE ont honoré et honorent encore sa mémoire (comité des fusillés de BEAUCOUDRAY en juin 2000).

Une résidence des P.T.T. à TRÉBEURDEN (22) porte son nom ; son entrée est ornée d'une stèle rappelant aux visiteurs le courage dont elle a fait preuve.

L'administration des P.T.T. a édité un timbre et une enveloppe premier jour à son effigie en 1958. Plusieurs auteurs citent son action, en particulier Christian BERNADAC (Kommandos de femmes aux éditions France-Empire 1973), Henry RUFFIN (Résistance P.T.T. aux Presses de la Cité, 1983), le colonel RÉMY (Une affaire de trahison aux éditions Raoul SOLAR, Mémoires d'un agent secret aux éditions France-Empire 1998), enfin, un ancien du C.N.E.T. travaille depuis plusieurs années à reconstituer les moindres détails de son parcours.

De nombreuses revues d'associations de résistants ou de déportés ont fait son éloge. Les journaux ont commenté son action lors de commémorations (25e, 50e anniversaire de sa disparition, parution du timbre etc.).

Enfin, plusieurs musées (INVALIDES, BESANÇON, PLEUMEUR-BODOU) lui consacrent une partie de leurs vitrines dédiées à cette époque dramatique.

Simone est également titulaire de la Légion d'Honneur, de la Croix de Guerre 39-45 avec Palmes et de la Médaille de la Résistance, mais il manquait encore pour couronner les hommages qui lui sont dus la reconnaissance de la terre de ses ancêtres.

Le sobriquet LÉVY accolé au nom MICHEL n'est pas relatif à une ascendance ou une alliance sémite. Il est apparu sans explication particulière, un peu avant la révolution, et représente l'une des nombreuses variantes patronymiques des diverses familles MICHEL de CHAUX-du-Dom bief.

Ainsi, le plus ancien des ancêtres connus de Simone en ligne agnatique se nommait Claude MICHEL dit NOÉ né vers 1650 et mort à CHAUX-du-DOMBIEF en 1719.

Simone MICHEL-LÉVY Commandant EMMA dans la Résistance, Compagnon de la Libération, Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre avec palmes, Médaille de la Résistance, Matricule 50422 au camp de déportation de Flossenbürg.

Il y a soixante huit ans, jour pour jour Simone MICHEL-LÉVY était pendue par les S.S. au camp d'extermination de Flossenbürg pour le crime d'avoir trop aimé son pays.

Elle aurait pu faire comme beaucoup de Français : attendre que les Alliés viennent de l'extérieur pour chasser l'occupant allemand ; elle aurait pu mettre son intelligence et son savoir, qui étaient grands, à profit pour vivre cette sombre période en pantouflarde aisée, soucieuse seulement de la passer le mieux possible en ne pensant qu'à son bien-être personnel ; elle aurait pu enfin se lancer comme certains, dans une collaboration avec nos ennemis d'alors, qui lui eut apporté leur considération et une ascendance dominatrice sur ses compatriotes.

Au lieu de tout cela, Simone-MICHEL-LÉVY avait choisi la voie, exaltante certes, mais ô combien dangereuse de la rébellion et de la résistance au totalitarisme. Avec un collègue haut fonctionnaire, Ernest PRUVOST, elle avait fondé le réseau Action P.T.T. qui s'était donné pour tâche d'organiser un service de renseignement, et des liaisons radio avec Londres. Elle avait, en outre, créé une unité de transport utilisant le parc automobile des P.T.T. pour véhiculer et transmettre les informations. Et parfois des aviateurs amis, tombés en Zone occupée furent rapatriés en Angleterre, via l'Espagne, par ses filières. De même grâce à elle, de nombreux émissaires alliés eurent la possibilité d'atterrir en France et d'en repartir sans être interceptés par les Allemands pourtant aux aguets. Elle acheminait le courrier clandestin et les armes parachutées vers les maquis.

Simone MICHEL-LÉVY, EMMA dans la clandestinité, savait ce qu'elle encourrait si elle tombait entre les mains de ceux qu'elle combattait ainsi.

En 1943, les actions de la Résistance se multipliant, la tristement célèbre police secrète allemande en Zone occupée, connue sous le nom de GESTAPO, organisa, en étroite collaboration avec la WEHRMACHT armée occupante une riposte qui consistait à s'assurer des indicateurs dans la population française même, et à infiltrer les réseaux. Malgré la vigilance de ceux des nôtres qui surveillaient le courrier arrivant à la GESTAPO, malgré l'élimination dans les centres de tri des lettres de dénonciation, les arrestations de patriotes décuplèrent.

Celle dont nous honorons la mémoire aujourd'hui fut appréhendée à son poste d'Inspectrice du Service des Recherches et du Contrôle Technique des P.T.T. à Paris, le 5 novembre 1943. Conduite à la prison de Fresnes, puis au dépôt de Royallieu près de Compiègne, elle fut envoyée au camp de déportation de Ravensbrück, en Allemagne orientale, le 30 janvier 1944. Le 1er septembre 1944, Simone MICHEL-LÉVY faisait partie du convoi de 661 femmes déportées, qui arriva à Flossenbürg, petite ville située en Bavière, dans le Haut Palatinat et adossé à la frontière tchécoslovaque.

Flossenbürg, c'est la carrière de granit et les kommandos extérieurs en usines, dont certains sont réservés aux femmes. Les brimades, les coups, la faim, la maladie épuisent les détenus. On dénombrera 300 décès par jour en février 1945. À cette mort lente s'ajoutent les exécutions sommaires, les pendaisons.

Simone est affectée au kommando de Holleschein qui travaille, en Tchécoslovaquie, dans une fabrique de munitions. Elles sont 331 femmes dans cette usine. Notre héroïque compatriote ne peut accepter de monter des projectiles qui tueront ceux qui se battent pour nous ramener la liberté, parmi lesquels est peut-être des Français des Forces Combattantes. Alors elle conçoit un plan de sabotage qu'elle met en oeuvre avec deux de ses compagnes de misère, Hélène LIGNIER matricule 50414), et Noémie SUCHET (matricule 50279).

Malheureusement, comme il se trouve toujours, en tous lieux et en toutes circonstances, des âmes assez basses pour dénoncer, Simone et ses compagnes sont trahies. Battues, torturées, elles ne donneront aucun autre nom à leurs bourreaux.

Le 13 avril 1945, les trois pauvres Femmes, dévêtues, les mains liées derrière le dos, sont conduites au lieu des exécutions et pendues à de simples anneaux scellés dans un mur. L'horreur de ces mises à mort a été rapportée par le capitaine danois LUNDIC, dont la cellule se trouvait à proximité de cet endroit maudit. De novembre 1944 à février 1945, il a compté 5000 corps qui sont passés devant sa fenêtre.

Il est à noter que c'est à Flossenbürg qu'ont été exécutés les conjurés de l'attentat du 20 juillet 1944 contre HITLER, et notamment l'amiral CANARIS ex-chef de la Marine allemande (Kriegsmarine). Des célébrités y ont séjourné. Parmi elles, citent André BOULLOCHE, ancien maire de Montbéliard, Léon BLUM et son épouse, Monsieur et Madame SCHUSCHNIGG, chancelier autrichien, le prince Xavier de BOURBON et beaucoup d'Allemands hostiles au régime nazi.

Le Mémorial érigé par l'Association des Déportés et Familles des Disparus du Camp de Concentration de Flossenbürg et Kommandos fait état d'un total de 89.964 entrées au camp où on enregistrera 21.378 décès, soit 23,7 %. La France s'y classera au premier rang en ce qui concernera le pourcentage des morts, avec 5312 entrées et 2046 décès, soit 38,5 %.

Une stèle du souvenir, en granit tout exprès importé de Flossenbürg, a été dressée et inaugurée au cimetière du Père LACHAISE à Paris, le 3 octobre 1988, à la mémoire des Déportés du Camp de Flossenbürg, de ses 95 Kommandos. Une urne y a été déposée contenant des cendres recueillies dans l'enceinte du four crématoire de Flossenbürg libéré par la 3e armée américaine le 23 avril 1945.

En conclusion, je voudrais m'adresser aux jeunes gens qui sont dans cette salle, et à tous ceux qui n'ont pas connu le dernier conflit mondial pour leur dire :

Attention, en 1945, on n'a coupé qu'une tête ou deux de l'hydre infernale. Si nous ne veillons pas à enrayer la nouvelle montée du totalitarisme, du sectarisme, du racisme et de l'intolérance, nous risquons de revivre tôt ou tard ces horreurs. L'ex-Yougoslavie n'est qu'à quinze cents kilomètres de la France, après tout !

Allocution (extraits) prononcée par M. Henri LAMBERT, Délégué régional de la Société Littéraire des P.T.T., en la Salle des Fêtes de Chaussin, le 13 avril 1995.

BIOGRAPHIE RÉSUMÉE DE SIMONE MICHEL-LÉVY

Alias : Emma Françoise Madame Royale.

Simone MICHEL-LÉVY est née le 19 janvier 1906 à Chaussin (Jura). Son père était plâtrier.

En 1939, elle est rédactrice dans l'administration des P.T.T. au centre de recherches et de contrôle technique, rue Bertrand à Paris.

Dès l'armistice, elle s'élève contre la capitulation de la France et entre dans la Résistance dès le mois de décembre 1940, sous la direction de Pruvost, chef national de la résistance P.T.T. elle devient un élément de tout premier plan. Télégraphiste très habile elle est l'opératrice qui essaye de joindre Londres avec les premiers postes de T.S.F. fabriqués par le groupe de résistance des P.T.T.

C'est au réseau C. N, D. (Confrérie Notre-Dame) du Colonel Rémy, puis à l'O.C.M. (Organisation Civile et Militaire), qu'elle fournit ses premiers renseignements. Puis son activité fut orientée vers l'établissement de faux papiers, le transport, l'installation de postes émetteurs à Paris et en Province. Malgré sa santé chancelante, elle n'est jamais aussi heureuse que lorsque ses responsabilités s'accroissent. Elle s'accroche à la mission la plus périlleuse une fois qu'elle l'a acceptée, méthodiquement, tenacement, jusqu'à la réussite totale, ses chefs comptent sur elle. Tout ce qu'elle promet est tenu. Cependant, après des nuits de veille, des voyages épuisants, elle est à l'heure le matin à sa table de travail, les traits tirés, mais le visage souriant.

Dès les premières heures du S.T.O. en 1943, elle établit plus de cent cartes professionnelles des P.T.T. à des jeunes réfractaires. Elle est chargée de monter à l'intérieur des P.T.T. le réseau E.M.P.T.T. analogue à celui de Résistance-Fer.

À Londres, l'agent MICHEL-LÉVY est enregistré sous le pseudonyme d'Emma. De sa propre initiative elle monte un admirable système de transport, de poste d'armes et de parachutages, qui fonctionne par l'intermédiaire des services ambulants des P.T.T. Elle assure la liaison générale.

Elle réalise également, sous les pseudonymes de Françoise et deMadame Royale, un excellent système d'acheminement du courrier à travers la France, qui marche à la perfection, soit par voie maritime, c'est-à-dire jusqu'aux chalutiers, soit par voie aérienne, et cela dans les deux sens. Évidemment, cette existence est dangereuse et dans la France occupée, l'ennemi a ses espions, la Résistance hélas, ses traîtres.

Au soir du 5 novembre 1943, elle est appelée d'urgence dans un café voisin pour un entretien de quelques minutes et quitte sa table de travail en y laissant son stylo et ses affaires. Elle ne reviendra jamais. Cet appel était un guet-apens.

Malgré les pires épreuves morales et physiques qui la laissent brisée dans sa cellule, car elle est suppliciée par la Gestapo, elle n'oublie pas son travail professionnel brusquement interrompu. Par une voie jusqu'ici inconnue elle fait parvenir à son chef de service un rapport détaillé sur toutes les questions administratives dont elle est chargée et qu'elle a laissées en suspens ; Il n'est guère d’exemple plus émouvant de conscience professionnelle.

Au début de février 1944, Simone MICHEL-LÉVY est déportée à Ravensbrück où, pendant la quarantaine, elle aide une camarade musicienne à organiser une magnifique chorale qui fait un moment oublier leurs peines aux prisonnières.

Envoyée ensuite en Tchécoslovaquie au camp de Holleschein pour travailler dans une usine d'armement, elle continue son action de résistante en sabotant. Le 1 septembre 1944, le Kommando de Holleschein est rattaché administrativement au camp de Flossenbürg.

Les tortures font blanchir ses cheveux, voûtent ses épaules. La faim et la fatigue l'amaigrissent à l'extrême. A l'usine, elle est chargée de faire passer sous une énorme presse des chariots chargés de cartouches remplies de poudre. Elle ralentit la chaîne, la désorganise, ce qui se solde parfois pour la production du Grand Reich, par un manque de 10.000 cartouches. Elle fait fonctionner la presse à vide, ce qui l'endommage et constitue, pour elle-même, un danger immédiat malgré la protection d'une tour en maçonnerie. C'est ainsi que finalement la presse sauta.

La surveillante allemande fait un rapport de sabotage qui ira jusqu'à Berlin. La réponse de Himmler revient plusieurs mois après, dans le courant d'avril 1945, alors que tonnent alentour les canons américains.

Simone MICHEL-LÉVY et deux autres camarades doivent partir immédiatement pour le camp de Flossenburg, où elles sont pendues par les Allemands, le 13 avril 1945.

Compagnon de la Libération - décret du 26 septembre 1945

Chevalier de la Légion d'Honneur

Croix de Guerre 39/45

Médaille de la Résistance

L'action de Simone MICHEL-LÉVY, héroïne et martyre de la Résistance.

Gaston Letellier :

J'évoquerai l'action de Simone MICHEL-LÉVY parce que, comme ingénieur à la D.R.C.T. (Direction des recherches et du contrôle technique), j'étais pendant les dures années de son action, en 1942-1943, son chef direct et fus, hélas, son dernier chef administratif jusqu'au soir du 5 novembre 1943. Parmi beaucoup d'autres, elle est l'une des figures les plus caractéristiques de la Résistance dans les PTT.

Née en 1906, entrée dans l'administration en 1924, Simone MICHEL-LÉVY fut en 1941 reçue brillamment au concours de rédacteur. Elle fut nommée à la D.R.C.T., de création récente et alors divisée en plusieurs départements :

Département matériel postal, dirigé par M. Hemery, lui-même résistant, et dont le fils fut fusillé par les Allemands.

Département transmissions où était mon collègue René Sueur qui participa à l'opération Keller en mettant au point les amplificateurs à haute impédance nécessaires aux écoutes de cette si audacieuse opération.

Département dit commutation dont j'étais chargé pour mener les études et travaux neufs des installations téléphoniques et télégraphiques de centraux et d'abonnés. Simone MICHEL-LÉVY fut affectée à ce département dont la gestion administrative et financière lui fut confiée.

Le pays étant occupé, elle comprit vite le parti qu'elle pouvait tirer de sa présence à la D.R.C.T., car, dans l'administration des P.T.T., aux télécommunications, à la poste, rien de nouveau, de délicat, d'important ne se faisait plus sans l'intervention de ce service, même en zone côtière où pouvaient se rendre certains agents munis du laissez-passer nécessaire. Le bureau de Simone, proche du mien, au deuxième étage du 24 rue Bertrand, devint alors une véritable agence d'informations clandestines.

En janvier 1942, Ernest Pruvost, rédacteur au ministère des P.T.T., réussit avec Debeaumarchais à coordonner les opérations de résistance dans l'administration des P.T.T., en particulier en Normandie avec Henri Le Veillé. C'est alors qu'une certaine Mademoiselle Flaubert, tailleur noir, écharpe verte - qui n'était autre que Simone MICHEL-LÉVY - arrive en Normandie pour coordonner l'ensemble des opérations de Résistance P.T.T. dans les cinq départements : Calvados, Orne, Manche, Seine Inférieure, Eure. Les résistants normands, dont Henri Le Veillé, sont d'abord très sceptiques sur l'intervention de cette Mademoiselle Flaubert ; mais bien vite ils se rendent compte qu'elle mène au mieux ses missions avec un dynamisme, un courage et une volonté remarquables. Simone devient alors responsable de la radio clandestine du réseau P.T.T. en liaison avec le réseau C.N.D. du colonel Rémy. C'est ainsi que furent installés par elle des postes radio en Normandie et ailleurs, par exemple en banlieue parisienne, à Montgeron, dans la propriété du général Lelong et dont la rue porte maintenant ce nom. En février 1942, Simone retourne en Normandie accompagnée de deux opérateurs spécialistes de radio pour y installer et desservir un nouveau poste émetteur. En novembre 1943, ces deux opérateurs (Courteaud dit Jacquot et Coly dit Olaf) furent arrêtés en même temps que Simone. Mais, comme elle, malgré les souffrances endurées, ils n'ont pas livré de noms à la Gestapo. Sous le nom d'Emma, Simone participe à un transport de postes radio et d'armes reçus par parachutage en utilisant les voitures et les services ambulants des PTT. Cela donne alors un système d'acheminement du courrier clandestin vers l'Angleterre, soit par voie maritime jusqu'aux chalutiers, soit par voie aérienne et dans les deux sens.

En juillet 1943, l'état-major de Résistance-P.T.T. était constitué ainsi chef, Ernest Pruvost ; adjoint responsable de l'organisation, Horvais ; adjoint responsable des transports et du courrier, Debeaumarchais ; adjoint responsable de la radio, Simone MICHEL-LÉVY.

Pendant les dures années 1942-1943, Simone se consacre à ses tâches de résistante avec toute sa foi et tout son coeur, et sans que ses fonctions administratives n'en souffrent jamais. Chargée de la gestion administrative et financière, elle participa à l'action de son service avec pour buts de :

1) soustraire ou camoufler le plus possible de matériel téléphonique et télégraphique de façon à éviter son incorporation dans les stocks de l'Occupant ;

2) mener des études et mises au point des différents matériels pour usages militaires ou résistants, mais alors sous des appellations différentes, par exemple un poste militaire de campagne, créé à la D.R.C.T. en même temps que le poste ordinaire U43, fut dénommé poste portatif pour ouvrier des lignes.

Le général Juin a adressé un témoignage de satisfaction pour ces opérations du service de la D.R.C.T. où Mademoiselle MICHEL-LÉVY avait sa part, indépendamment de ses actions de résistante que je faisais semblant d'ignorer, tout en déclarant sur l'honneur qu'il n'y avait pas de résistant dans le service (voir circulaire du 17 juillet 1942 du secrétariat d'Etat aux communications).

Après des nuits de veille, des voyages épuisants, au retour de missions périlleuses de parachutage, on revoit Simone à sa table de travail, les traits tirés, mais souriante. Elle ne tenait aucun compte des conseils de prudence qu'on lui donnait et elle sollicitait très fréquemment des missions pour la zone côtière. Rien ne pouvait entamer son ardeur et la véritable flamme qui l'animait. Elle avait fait son choix et le sacrifice de sa sécurité et de sa vie à la cause d'une France libre. Le 5 novembre 1943, vers 16 h 30, Simone reçoit un coup de téléphone d'un correspondant, certainement bien connu d'elle, qui lui demande de venir la rejoindre au café voisin, le François Coppée, à l'angle du boulevard Montparnasse et de la rue de Sèvres. Elle s'y rend aussitôt sans méfiance, laissant son stylo et des affaires personnelles sur son bureau où elle pense revenir bientôt. Mais la Gestapo l'attendait et l'emmène avenue Henri-Martin. Un dénommé Tilden, pour éviter la torture, l'avait dénoncée ainsi que beaucoup d'autres résistants de son équipe. Soumise à des supplices, dont celui de la baignoire, Simone, elle, ne donna aucun nom. Quelques jours après son arrestation, elle réussit, on ne sait par quel moyen, à faire parvenir à son chef de service un rapport détaillé sur les questions administratives et financières dont elle était chargée et qu'elle avait dû laisser en suspens.

Ainsi donc, malgré les pires tortures physiques et morales qu'elle endure, martyrisée par la Gestapo, elle garde intacte dans son esprit la préoccupation du fonctionnement du service que son arrestation lui a fait quitter malgré elle. Voici quelques passages de sa lettre dans leur touchante simplicité:

J'ai l'honneur de vous adresser tous mes regrets pour les ennuis que je vous cause en quittant brusquement mon service. Permettez-moi de vous indiquer ce qui suit :

1) La caisse se monte à (on reconnaît là toute la conscience d'une ancienne postière).

2) Pour l'outillage, j'ai fait le nécessaire au dépôt central.

3) En ce qui concerne les crédits (ci-joint ce qui reste à faire).

J'espère que je serai remplacée bientôt, afin que vous ne soyez pas gêné trop longtemps.

Veuillez agréer, Monsieur l'ingénieur en chef, avec toutes mes excuses, l'expression de mon respectueux dévouement.

Signé : Simone MICHEL-LÉVY

Ce fut le dernier acte de sa vie administrative.

Comme exemple de courage, double de soi-même, de conscience professionnelle, il n'en est guère de plus émouvant.

Le matin du 6 novembre, lendemain de l'arrestation de Simone, je reçus un coup de téléphone d'Ernest Pruvost, chef de Résistance-P.T.T., m'annonçant que Simone avait été arrêtée et me demandant de récupérer au plus tôt tous les documents : plans, listes, adresses concernant la Résistance et qui étaient dans le bureau de Simone, voisin du mien. Je me suis empressé de dissimuler tous ces nombreux et compromettants documents pour les remettre ensuite à des envoyés sûrs, dont M. Debeaumarchais, que j'ai revu beaucoup plus tard comme chef de cabinet du ministre des P.T.T. Eugène Thomas.

Après son arrestation, Simone fut envoyée en Allemagne. Elle était dans le camion de femmes déportées qui chantèrent La Marseillaise en traversant Compiègne. En mars 1944, Simone est au camp de Ravensbrück, et ensuite dans une usine d'armement, à Holleschein, où elle est chargée du contrôle des postes radio fabriqués par cette usine. Mais la plupart des postes sortis de cette usine sont défectueux. Elle est soupçonnée de les avoir trafiqués. Elle est transférée au camp de Flossenburg où elle est jugée, condamnée à mort pour sabotage et pendue le 13 avril 1945. Elle avait 39 ans. La veille de son exécution, elle écrivait à sa malheureuse maman à Chaussin, en son Jura natal :

Ne pleurez pas, c'est un ordre. Ne soyez pas tristes. Moi je ne le suis pas. Mon coeur est calme autant que mon esprit. Dans ma petite cellule, j'interroge le ciel, je pense à tout ce qui est beau, à tout ce qui est clair.

Ces phrases si simples expriment bien la sérénité que donne le véritable sentiment du devoir accompli jusqu'au bout.

Grâce à l'impulsion donnée par Simone MICHEL-LÉVY, grâce à l'organisation qu'elle avait mise sur pieds, grâce aussi à son silence, tous ses camarades résistants P.T.T. ont continué avec acharnement à mener leur action pour que circulent et soient distribués le courrier clandestin, l'argent, les armes nécessaires à diverses équipes de résistants. L'organisation et les moyens radio-électriques mis en place par Simone à partir de 1942 furent particulièrement utiles et efficaces au moment du débarquement. C'est ainsi que le message secret Les dés sont sur le tapis, émis le 5 juin 1944 par ces postes radio clandestins de Normandie, déclencha les opérations de sabotage par les équipes P.T.T. des liaisons de l'Occupant et cela selon des instructions bien précises diffusées auparavant par une circulaire de l'état-major de Résistance-P.T.T. où Simone avait été elle-même adjoint-responsable pour la radio jusqu'à son arrestation.

Les mérites de Simone MICHEL-LÉVY sont, à mon avis, trop peu connus, mais ont été récompensés par les titres suivants - croix de guerre avec palmes, chevalier de la légion d'honneur et compagnon de la Libération. Un juste hommage lui a été rendu par l'émission d'un timbre à son effigie en 1958 et la pose d'une plaque en son pays natal, dans le Jura, inaugurée à Chaussin le 6 juillet 1952 par le ministre des P.T.T. Duchet. Enfin, une plaque posée au service des P.T.T. où elle était affectée pendant les années 1942-1943 veut montrer qu'aux valeurs techniques qui sont la raison d'être de ce service, devenu le C.N.E.T., doivent s'ajouter les valeurs morales dont Simone MICHEL-LÉVY a donné le plus pur exemple.